È una storia di successo quella de La circostanza, il romanzo d’esordio di Francesco Paolo Maria Di Salvia. Vincitore della ventitreesima edizione del premio Berto, Di Salvia riceve inoltre una menzione speciale dalla giuria del premio Calvino. Abbiamo avuto modo di incontrarlo e di scambiarci alcune parole, sul problema del post-modernismo ma non solo.

Grazie per averci concesso il suo tempo. Tanto per cominciare, è il momento della fellatio obbligatoria, in queste circostante, dell’intervistatore all’intervistato. Uno dei motivi principali per cui l’ho cercata è che leggendo il suo romanzo mi era parso, cosa di recente rarissima nel nostro panorama, di aver finalmente trovato un autore consapevole di stare vivendo nel presente. Qualcuno conscio del fatto che post-modernismo non è solo un termine per riempirsi le bocche ai seminari, ma un movimento che esiste, è esistito, e va conosciuto. Secondo lei c’è un problema di ignoranza di fondo (nel senso letterale di ignorare) nella nostra, per così dire, classe dirigente letteraria? In termini spiccioli, quanto sono consapevoli gli scrittori italiani che la letteratura non è morta con Joyce?

«Devo partire da una premessa: io non capisco i movimenti letterari; e, forse, non mi interessano neanche più di tanto. Sono argomenti per critici e storici, mentre gli scrittori dovrebbero limitarsi a prenderne atto per poi ignorarli il più possibile durante la pratica quotidiana. Partire dicendo “Vorrei scrivere un romanzo post-modernista” è un buon modo per produrre un disastro; partire da “Vorrei scrivere un romanzo post-modernista à la Barth/Pynchon/Foster Wallace” è una forma particolarmente lenta ed elaborata di suicidio. Nella letteratura, per come la vedo io, ritrovo soltanto un flusso logico e consequenziale di autori. Se hai letto Ariosto, Rabelais, Sterne e Melville non puoi stupirti più di tanto per i fuochi d’artificio del Novecento; e se hai letto Luciano, Pindaro e Petronio non puoi stupirti per Ariosto, Rabelais e Sterne.

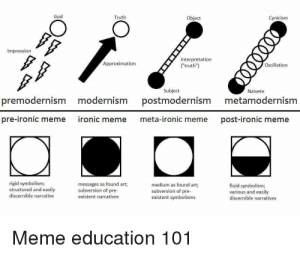

«Scrivere un romanzo post-modernista è qualcosa che dovrebbe capitare come conseguenza logica delle proprie letture; ma, se il proprio percorso è davvero legato al contemporaneo, ciò dovrebbe portarti in automatico a scrivere nel modo più adatto a vivere nel presente, la qual cosa dubito che sia sinonimo dell’essere post-modernisti, nell’A.D. 2017. Questo è forse il problema che lei intravede in quella che definisce la nostra classe dirigente letteraria. A me, devo ammettere, pare che il problema sia semmai l’opposto rispetto alla non-conoscenza. Non sono per niente ignoranti nel senso che ignorano; tutt’altro: sono diligenti studenti che studiano. Tutti conoscono per benino la vera questione d’attualità, benché alcuni si trovino in fase di pieno denial, che è: “come superare lo stallo prodotto dal post-modernismo?” Noi rispecchiamo tardivamente la crisi americana: il movimento era già cosa vecchia nel 1980 – all’incepparsi della seconda ondata di post-modernisti americani – quando Barth raggiunse la conclusione che l’esaurimento della benzina doveva per forza portare il guidatore verso una pompa per fare rifornimento, altrimenti la macchina sarebbe rimasta ferma lì dov’era.

«Il post-modernismo, per fortuna, era già invecchiato prima che Pynchon si trasformasse in uno studente universitario imitatore di Pynchon. La maggior parte della terza ondata di post-modernisti americani rappresenta per la corrente ciò che Happy Days ha rappresentato per le sit-com americane degli anni Cinquanta. Una riproposizione idilliaca, a colori – ma anche ai limiti dell’accanimento terapeutico – di qualcosa che aveva già fatto il suo tempo, ma con ritmi più veloci e con mezzi tecnici più avanzati. Ci hanno regalato libri bellissimi, talvolta indispensabili, ma il discorso complessivo è rimasto, per me, bloccato ancora fuori dall’area di rifornimento. Ritornando ai nostri brahmini, alcuni interpretano questa necessità di superamento come un ritorno all’ordine, una restaurazione allo status quo ante bellum; altri – soprattutto i più giovani – cercano esperimenti che vorrebbero nuovi, ma che si risolvono in un’esperienza sensoriale simile all’ingurgitare un enorme cestino di pane stantio. Per questo le potrà sembrare che siano fermi a Joyce; mentre, in realtà, mi pare di intravedere un momento storico caratterizzato da una forte perdita di riferimenti, sia interni (non ci sono più i Grandi Intellettuali Italiani che Tracciano il Solco) che esterni – la roba che arriva dall’America (e dalla Francia) intimamente e inconsciamente non convince più di tanto. Spero di aver contraddetto la mia premessa iniziale nel modo più esaustivo possibile».

E oltre a mancare i “Grandi Intellettuali che Tracciano il Solco”, sembra che quelli nella posizione di provarci siano ancorati al gusto per un certo modernismo sentimentale. Esiste un post-modernismo italiano?

«Il problema del post-modernismo italiano mi pare riassumibile in tre punti. Il Punto 1 è: il post-modernismo americano è arrivato in Italia nel periodo della predominanza quasi totalitaria di un certo realismo sociale, e ha poi acquisito una vera e propria importanza soltanto durante e dopo gli anni del reflusso. Pynchon è diventato un’entità, in Italia, soprattutto grazie ai giovani che erano cresciuti durante gli anni del riflusso (parlo di lettori e scrittori, non di direttori editoriali). D’accordo, Pynchon era uscito con Bompiani all’epoca – come, d’altronde, Barth con Rizzoli – ma si è dovuta aspettare la ripubblicazione de L’Incanto del lotto 49 con Edizioni E/O – e di Barth con Minimum Fax – perché diventasse di una certa influenza sugli scrittori italiani. Ancora negli anni Ottanta e Novanta, DeLillo veniva pubblicato da Pironti e Leonardo, non esattamente delle major. L’Einaudi ha dovuto faticosamente ricomprare questi cataloghi, un po’ per volta. Più che una reale corrente letteraria lo vedo come una sorta di momento – e quindi di movimento – liberatorio. Il post-ideologico ha definitivamente smesso di essere un peccato intellettuale; ossia quando, a una quindicina d’anni dall’inizio del riflusso, non ci si sente più costretti al conformismo organico dello stile e dei temi; e, in fin dei conti, il completo grigio di Occhetto è stato triturato in diretta dal doppiopetto blu di Berlusconi; ed è forse in quell’istante che l’Italia conquista la sua post-modernità.

«Tutto questo ha portato, di fatto, al Punto 2: l’inesistenza di un reale post-modernismo italiano; o, meglio, la sua esistenza come moda – ma non come corrente unitaria – oppure come eccezione del singolo. Tanti percorsi individuali sono stati ammassati insieme tanto per creare in laboratorio (o in aula) una sedicente corrente italiana: Arbasino e D’Arrigo, vicini a certe modalità post-moderniste, ma di certo non espressioni di un movimento armonico; altri hanno voluto confondere la raffinatezza sperimentale della neoavanguardia (o di altre opere sui generis: penso a Consolo e Vassalli) con il post-modernismo tout court, fino all’approdo forzato presso l’isola Busi. Il frullatore generazionale della nostra seconda ondata, come detto sopra, ne fa un po’ una corrente e un po’ una moda. Fino ad arrivare alla nostra tardiva terza ondata, quella genericamente identificabile con le groupie di Foster Wallace, e su cui mi permetto di sospendere il giudizio; sottolineando, però, quanto diceva un tizio di un altro autore: “Il problema con Pasolini non è Pasolini; sono i pasoliniani”.

«E quindi arriviamo al Punto 3, ossia al Rispetto Ossessivo per l’Autorità. Gli (spesso autoproclamati) post-modernisti italiani mi sembrano per la maggior parte bloccati in una fascinazione/infatuazione adolescenziale verso gli autori americani di riferimento. Autori divinizzati che hanno partorito emulatori seriali, localizzatori dei libri degli altri. Questo ha portato a una totale mancanza di originalità nascosta dietro il paravento di gigantesche supercazzole strutturali: al terzo autore di fila che mi cita il Mulino Bianco come grande metafora del consumismo in Italia, divento indeciso se: a) spararmi tre saccottini di fila; oppure: b) spararmi direttamente un colpo in testa. Il modo migliore per adorare la propria divinità è decostruirla; criticarla; bestemmiarla».

Alleggerendo per un secondo la conversazione, le propongo un cliché delle domande agli autori che ha sempre il suo fascino: quali sono le sue maggiori influenze?

«Questa è una domanda trabocchetto; e, probabilmente, la più odiata dagli scrittori di tutto il mondo. Si rischia di fare la figura dello stronzo a prescindere. Da una parte il simpaticone che risponde: “Non sarei ciò che sono senza Luis Silvio Danuello, la cagnetta Laika, e le televendite mattutine della Fininvest”; dall’altra il solone stracciamaroni: “Cosa sarei mai senza il libro dei re di Firdusi, le storie di Breece D.J. Pancake e il cypherpunk metafisico?”. E il fatto è che – se prendi seriamente la costruzione del tuo stile senza limitarti all’imitazione di venerati maestri – tutto ti influenza e niente può influenzarti sul serio. Le posso dire i cinque libri che metterei in uno zaino da trekking prima di scapparmene s’un atollo deserto della Polinesia Francese per fondare la Dittatura Libertaria di Lasciatemiperdere (Popolazione: 1): un omnibus Tutto Kafka, Lolita, Finzioni, Il teatro di Sabbath, e Gente di Dublino.

«A parte criticare, e a ragione, i miei gusti piuttosto banalotti, lei potrebbe dire: “Ma non si vedono quasi queste influenze nella sua scrittura!” Meglio così. Cito da House 5, 17: se decidi di intitolare un libro Dodici storie, i critici ti paragoneranno a Salinger, e tu perderai impietosamente il confronto. In questo processo, se lo studio è serio, anche gli scrittori che non ami si pongono come un’influenza. Sartre è uno scrittore per cui ho una certa avversione preconcetta: ma come fai a non imparare dal modo in cui descrive la Nausea come fosse un personaggio in carne ed ossa? Non soltanto velo onnipresente; ma antagonista di Roquentin, alleato di Roquentin, doppio di Roquentin. Al contrario, prenda invece uno scrittore su cui ho pianto lacrime di commiserazione per la mia stessa incapacità: Joyce. Il comandamento “Non desiderar mai Finnegans Wake” mi ha sicuramente influenzato. Finnegans Wake è una magnifica lezione sul non tirare troppo la corda. Leggerlo in italiano, poi, è come cercare soddisfazione sessuale attiva da una statua di marmo; mentre leggerlo in inglese – senza avere un comando di livello accademico della lingua – è puro masochismo culturale. Come passare da un romanzo che ha cambiato la storia della letteratura a un libro regionale rilevante, fuori dalle aule universitarie, più o meno soltanto in County Dublin. Joyce ha provato a uccidere la letteratura con Finnegans Wake; ma la bastarda è coriacea. Lesson learned».

E la prosecuzione naturale del cliché di cui sopra: cosa la ha spinto a iniziare a scrivere?

«La risposta per i posteri è: “Scrivo per ribattere all’assurdità dell’essere in vita con un’altra assurdità tagliata su misura per ingigantire il mio isolamento”. Non ti è dato raggiungere il castello; non puoi sfuggire al giudizio del tribunale; senza contare l’espansione cosmica e la morte termica. La scrittura è un modo come un altro per tenere a debita distanza il capestro. Mentre una risposta più prosaica potrebbe essere: “Scrivo per comprendere”. È un modo più divertente di studiare le cose del mondo. Ma la risposta che temo definitiva è: “Scrivo perché la scrittura è il gioco più serio che esista sulla Terra, esclusa la guerra, e a me piace molto giocare”. Così scrivo per esprimere quella che è essenzialmente la mia cointelligenza degli opposti: sono un giocoso scrotoclasta e, al tempo stesso, il più serioso tra i ludopati. “Ma non ti prendi un po’ troppo sul serio?” Sì, ma giocosamente. “Ma per te tutto è un gioco?” Sì, certo, ma con la dovuta serietà».

A proposito di gioco e serietà, nel linguaggio di internet e, a catena, anche di media più vecchi, sembra sempre più predominante l’uso dell’ironia. Non solo a scopo umoristico, ovviamente, ma come mezzo principale per comunicare anche pensieri seri. È una via senza ritorno? Siamo inevitabilmente condannati a continuare ad aggiungere strati su strati di ironia?

«Be’, proprio su questo argomento ho costruito un progetto immaginario di quelli che non prenderanno mai piede: si tratta di restituire alla mia generazione – e a quelle che verranno – il diritto a essere seri senza doversi per forza sentire in colpa. Distruggere la maledizione dell’ironia. Abbattere la dittatura della simpatia. Eliminare la necessità percepita di potersi esprimere soltanto attraverso battutine del cazzo sui social network, col terrore di fare la figura dei presuntuosi. Se non saremo capaci di riprenderci il nostro diritto a essere seri – cosa che non esclude l’ironia; tutt’altro; la usa con parsimonia ridandole valore – rimarremo infantilizzati esattamente come da programmazione, e continueremo a prenderci gli insulti di quei sepolcri imbiancati che “i giovani sono ignoranti, deludono sempre, conoscono solo Maradona”, e allo stesso tempo manderemo avanti, come nostri rappresentanti, soltanto i figli in provetta che Costanzo Preve ha fatto col conte Raffaello Mascetti. Ovviamente questo progetto è immaginario e non prenderà mai piede perché, in realtà, l’autorità ha sempre ragione (infatti non c’è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio); e poi perché ci sono altre cose da fare: andare in vacanza alle Canarie, diventare foodie di dimensioni mostruose, godersi Mandžukić da terzino sinistro spaccalegna; e, naturalmente, riflettere sull’impatto che l’espansione cosmica ha sulle particelle che ci compongono, e di cui siamo custodi soltanto temporanei; cosa che rende ogni cambiamento essenzialmente inutile».

Quando parla di cultura della “possibilità di esprimersi solo a battutine”, sta pensando a qualcosa in particolare o allo Zeitgeist generale, per così dire?

«Niente di nuovo, in realtà; o, meglio, si tratta dello stadio attuale di una malattia di lunga degenza. È da tanto che siamo destinati – se non condannati – all’ironia. Saltiamo dall’ironia romantica alla modernità. 1925. La deshumanización del arte, Ortega y Gasset. In un capitolo chiamato Irónico destino scrive: “Dudo mucho que a un joven de hoy le pueda interesar un verso, una pincelada, un sonido que no lleve dentro de sí un reflejo irónico“. L’esasperata distruttività giovanile nei confronti dell’arte (e del pensiero) del passato; l’insistenza sull’autonomia (estetica e non) assoluta delle proprie opere; il privarsi della realtà vissuta, tipica invece nel passato, eliminando il contenuto umano e mantenendo soltanto la forma artistica. Queste sono, secondo Ortega, le cause principali della condanna all’ironia dei modernisti (e non solo) e alla conseguente disumanizzazione dell’arte; ma Ortega aggiunge come la disumanizzazione abbia in sé anche il potenziale per riumanizzare, perché la nuova arte avrebbe ridefinito il significato di essere umano, e che l’impopolarità sarebbe stata superata allenando l’occhio (e l’orecchio) del fruitore. Siamo riusciti a rifare il pubblico? Direi di no.

«Se facciamo fast forward verso la Seconda Guerra Mondiale – che filtra il modernismo attraverso il mattatoio del Pacifico e dei campi di sterminio – per arrivare agli anni Cinquanta e Sessanta, ecco che la condanna all’ironia si fa ancora più nichilista e autoreferenziale; ancora più nera ed esorcizzante. BOOM! Post-modernità. Sarebbe facile, a questo punto, pronunciare questa parolina magica e chiuderla lì. D’altronde, da cosa sono caratterizzate le battutine del cazzo? Ironia dissacrante, nera, o sarcasmo; molta auto-referenzialità; parecchie controbattute di altre battute in una sorta di intertestualità non sempre chiara a tutti; spesso meta-, perché riflettono sul modo di fare una battuta mentre la fanno; mescolano spesso registri diversi; riflettono tantissimo sui media e sul consumismo, eccetera, eccetera.

«Le battutine mostrano quasi tutti i sintomi di un prodotto post-moderno, insomma. La condanna all’ironia dei nostri bisnonni (?) si è trasformata in uno spirito totalitario dei tempi. Extra ironiam nulla salus come motto della nostra Chiesa. Ma, come ho detto, sarebbe facile chiudere la questione con questa parolina. Le altre problematiche sono, secondo me, le dissonanze e il terrore. Come in Sloterdijk: da una parte, il cinismo del Grande Inquisitore cristiano, che conosce la verità pratica del potere e manda Gesù verso un nuovo supplizio benché sia il suo Profeta; e, dall’altra, il kinismo di Diogene, portatore attivo e sberleffeggiante di verità carnale. Ecco: noi non siamo Diogene; benché ci si creda suoi seguaci; ma siamo, invece, bloccati nell’ironia dei sudditi del Grande Inquisitore, che giocano, e giocano, e giocano, così da esorcizzare la loro impotenza e vulnerabilità.

«Altra dissonanza; altro terrore. L’ironia come risposta anche violenta di un Occidente che si è sentito a lungo invulnerabile; ma che convive, nello stesso corpo, con l’ironia distaccata come meccanismo di difesa contro un’estrema vulnerabilità percepita; quasi in funzione apotropaica. Terza dissonanza; terzo terrore. La contrapposizione tra uno scientismo e una logica esasperate applicate in ogni aspetto della vita culturale e la necessità di un’esposizione pubblica che porta in dote lo scrutinio costante di qualsiasi cosa si dica o scriva. Ultima dissonanza; ultimo terrore. La scoperta dei terribili errori dei maestri del passato, soprattutto se mescolati a cause utopistiche o millenaristiche; mescolata all’insistente venerazione per gli stessi guru. Il terrore del: se hanno sbagliato loro, come mai potremmo essere corretti noi? Ci stiamo togliendo da soli il diritto di poter sbagliare perché i nostri padri hanno sbagliato; dandogliela, implicitamente, vinta per l’ennesima volta.

«La consapevolezza estrema della smontabilità del pensiero di chiunque ci ha pietrificati davanti alla possibilità di poter commettere un errore. Di poter apparire stupidi a causa della troppa serietà. Ogni singola parola che potresti scrivere verrà messa sotto i riflettori e sezionata. Se fai una battutina, al massimo ti dicono che non fa ridere, e finisce lì. Non siamo poi tanto diversi da quelli che invocano il politicamente corretto ovunque. Il terrore di esporsi con serietà è soltanto una versione più sofisticata della paura del mondo. L’ironia come safe place perché la serietà porta con sé la cattiveria della critica. Fintanto che i giovani con qualcosa da dire continueranno a buttarla in caciara, be’, moriranno tutti lo stesso come ampiamente previsto, ma almeno non verranno insultati dai loro contemporanei e dai loro discendenti, che distruggerebbero definitivamente l’immagine che le nostre generazioni hanno di sé stesse come grandi contenitori di strepitosi intellettuali sprecati a causa dalla sfortunata circostanza in cui siamo nati. Tutto questo, certo, e anche la dissonanza tra il pagare le tasse con la consapevolezza di non poter mai rientrare dell’investimento fatto e il terrore della misteriosa epidemia di suicidi a opera di settantenni indigenti che si verificherà attorno al 2052. Ma questa, d’altronde, è un’altra storia».

La Circostanza ha una voce narrativa molto forte e personale. Per quanto riguarda la produzione “intellettuale” nostrana, sembra essere quasi una costante: penso a Cacciatori di Frodo di Alessandro Cinquegrani o ai romanzi di Lagioia, per fare due esempi. C’è un motivo particolare, secondo lei, per cui sforniamo più grandi prosisti che high concept-isti?

«Costruirsi una voce forte e personale è il primo dovere di chiunque abbia la presunzione di voler scrivere romanzi. Alcuni si bloccano a questo stadio; ma questo non è necessariamente un male: lo stile – assieme alla tecnica – può rendere interessante qualsiasi idea, anche la più banale. Una paralisi evolutiva dovuta, dalle nostre parti, anche alla storica predominanza del realismo sociale – e dello psicologismo – che porta a mostrare il proprio talento nella prosa, visto che non sono concesse molte altre occasioni per l’esibizionismo narcisistico dell’autore. Le storie basate sullo stile tendono, inoltre, a essere più semplici da sviluppare; e si finisce, così, per affinare lo stile fino alla mania. L’high concept è, invece, più facile da pensare; ma molto, molto più difficile da scrivere. Sarebbe relativamente più semplice da sviluppare in forma breve; ma noi siamo collettivamente condannati a scrivere romanzi, pena l’impubblicabilità, e cito di nuovo da House, 5, 17: “I racconti brevi non producevano un soldo già nel 1908”. L’aspirazione sarebbe quella di riuscire a scrivere un’idea forte con uno stile da capogiro. Cosa ottieni quando riesci a fondere le due cose insieme? Il processo. Ottieni Il processo. Oppure Lolita. Ottieni Lolita. Ce ne sono pochi di libri così, perché tentare di mantenere a lungo entrambi gli sforzi creativi è molto difficile, nonché pericolosamente depressogeno in caso di (costante) fallimento».

Nel suo caso specifico, lo stile del romanzo ha una sua motivazione?

«Le dirò, da parte mia io sono ossessionato dalle idee forti; la mia forma ideale, prima della mia romanzizzazione forzata, era il racconto di undici pagine; e anzi rilancio: La circostanza è il romanzo che dovevo scrivere; ma non quello che avrei voluto scrivere. Ho scritto un romanzo contro la mia stessa natura, in un certo senso, come sfida personale, necessità editoriale, e desiderio di parodia. L’ho chiamata la mia tesi di laurea, in un’altra occasione. A livello stilistico, credo che il multilinguismo sia ormai un obbligo morale. Ho usato, invece, una mimesi ossessiva per dare credibilità e forza ad argomenti che io ritenevo potessero dare adito a noiose controversie, soprattutto se scritti da un ragazzino di trent’anni – e ritengo motivo di vanto l’essere stato paragonato a un Ingrao redivivo, quando l’Einaudi per me più importante è stato Luigi – oltre che come simbolo dell’indigestione informativa che caratterizza la nostra epoca. Non è il solo eccesso scientifico: la sovrabbondanza di dati, le formule quasi matematiche nella struttura, la confusione tra fatti veri e fatti verosimili, la catena di montaggio della trama, le interruzioni pubblicitarie: ciò è voluto come espressione del tipo di tecnica onnipresente che avvolge il nostro tempo. Più in generale, pian piano, uso tutti i device tecnici a nostra disposizione – e spesso li parodizzo – anche per il desiderio di voler creare un libro serio che sia, allo stesso tempo, una parodia dei tic letterari ormai più triti e ritriti: lo stile post-modernista, l’autofiction, e la meta-letterarietà. Tutte quelle soluzioni che possono sembrare più telefonate, come la mia apparizione trasfigurata, stanno lì a indicare il posticcio a cui accennavo prima, ma che poi, dopo poche righe, si espandono in un mio personale ritorno all’ordine, che serve da contrasto, da memento sulla mendacità dell’artista, e come espressione di un’assurda speranza per il futuro. Questi congegni sono come quei personaggi indicatori nell’angolo dei vecchi quadri che indicavano allo spettatore l’esatta, e ovvia, direzione verso cui guardare; mentre, al tempo stesso, rendevano evidente l’artificiosità dell’opera d’arte stessa».

Ha letto La scuola cattolica di Albinati? Se sì cosa ne pensa?

«Non ancora. Mi sono imposto una regola: non leggo mai i romanzi troppo chiacchierati mentre il Partito delle Groupie e il Partito degli Hater fanno ancora a gara a tirarsi addosso opinioni, insulti, e anatemi. Li lascio prima raffreddare; e solo allora li prendo in mano. Per esempio, quando uscì l’esordio di Piperno, che era letteralmente ovunque, supermercati compresi (io lo comprai all’Esselunga credo nel 2006), aspettai il 2008 per leggerlo. D’altronde, se un libro è davvero buono, resta rilevante anche a cinque anni di distanza dall’uscita. Se non ha già più senso leggerlo, allora sarebbe stato comunque tempo sprecato in diretta, con tutti i classici che ci sono da rileggere e consumare. Faccio eccezione solo per alcuni miei venerati maestri ancora in attività».

E per concludere, un ultimo cliché delle interviste: cosa ci dobbiamo aspettare da lei nei prossimi anni? Romanzi futuri, progetti?

«Bella domanda. Mi sto impegnando a restare in vita, per il momento. Certo, poi sto anche scrivendo un romanzo che si è tramutato in una vera e propria ossessione, di quelle non esattamente salutari. L’ho ideato nel 2009; ma ho iniziato a scriverlo soltanto sul finire del 2013, quando La circostanza era in attesa di sapere di che morte sarebbe morta. È narrato in prima persona; il protagonista manifesta una certa bipolarità: alterna momenti di titanismo a comportamenti da uno dei più tipici esemplari di fallito espressi dalla mia generazione; e l’incipit allo stato attuale è: “Non è stata mia madre a farmi nascere. Soltanto gli imbecilli nascono contro la propria volontà”. Si tratta di un progetto più grande di me; per il quale probabilmente non sono ancora maturo abbastanza; e dovrei studiare ancora troppo soprattutto in campo chimico e biotecnologico; o forse sono bloccato, dopo circa duecento pagine, per colpa dall’eccessiva mole di dati e di possibilità narrative che ho raccolto negli ultimi tre anni. Troppo materiale tra cui muoversi. Non so ancora se, alla fine, vincerà lui, oppure dovrò capitolare io. Sono a buon punto, però, anche di un romanzo breve che dovrebbe far parte di una trilogia di Versagensroman, romanzi di fallimento. Quest’ultimo progetto è stato molto influenzato dalla mia lunga permanenza a Praga e dalle tante passeggiate all’interno dell’Impero Una Volta Noto Come Austro-Ungarico: mi sono avvicinato e riavvicinato a scrittori, soprattutto di lingua tedesca, che capisco molto di più da quando vivo alla mitteleuropea. L’inizio allo stato attuale è: “La famiglia Bramante esigeva che Pacifico fosse felice”. Molto probabile che entrambi gli incipit non sopravvivano alla stesura finale».