Il 6 febbraio 2018 è stato lanciato il Falcon Heavy, prodotto di punta della Space Exploration Technologies, guidata dal luminare Elon Musk. Al di là delle varie implicazioni mediatiche, incoraggiate dal bizzarro capitano di industria del Sudafrica, questo lancio getta solide basi per l’esplorazione spaziale odierna. Dopo anni di sviluppo e ritardi, la versione finale del bolide di SpaceX, un gioiello di tecnologia e potenza, è capace di portare un carico massimo di quattordici tonnellate verso l’orbita marziana, ma non solo: i tre booster, che hanno il compito di accompagnare il carico nella prima fase di lancio, possono essere riciclati, data la possibilità di riatterrare dopo la separazione, riducendo largamente i costi di produzione di ogni lancio successivo.

Purtroppo, le cose non sono sempre andate così bene.

Per lanciare roba nello spazio ci vuole forza. Nonostante questa frase risulti assolutamente generica, povera e in parte imprecisa, è vera. Per sfuggire al caldo abbraccio del nostro pianeta serve una velocità pari a 11.200 metri al secondo, che sono 11 chilometri al secondo, che sono 40.320 chilometri orari, che sono tanti: è necessario essere quasi duecento volte più potenti di chi corre a 200 Km/h in autostrada.

Ma siamo seri: forza bruta, velocità sbalorditive, o, nella fattispecie parlando di Falcon Heavy, aumento del carico massimo e riduzione dei costi, sono solo una piccola parte del drappello infinito di forze che mandano un missile nello spazio. Per questo, nei paesi anglofoni, esiste il modo di dire «It’s not rocket science», ovvero «Non è certo scienza missilistica», per indicare qualcosa di non propriamente complicato, a differenza, appunto, della scienza missilistica.

La schiera di fallimenti ne è una prova. Un minimo errore può costare vite, soldi e credibilità, e in uno scenario così ampio, l’errore sembra proprio inevitabile. Per questo il più delle volte non si tende solo ad azzerare i rischi, ma, soprattutto, a ridurne gravità e impatto.

Sbagliare, quindi, non è certo scienza missilistica, e se nello spazio nessuno può sentirti urlare, al Ground Control tutti possono sentirti piangere. A volte gli errori sono così grossolani o dipendenti da un così largo carico di sfortuna che viene da chiedersi se con 10.000 lire il nostro professore di fisica del liceo non l’avrebbe fatto meglio. Per ogni Falcon Heavy, quindi, esiste un suo cugino storico finito a faccia in giù nella polvere. Letteralmente e metaforicamente. E nonostante noi di theWise teniamo a fare i nostri migliori auguri a tutti gli scienziati coinvolti nell’esplorazione spaziale, non possiamo nemmeno astenerci dal ricordare i più grandi fallimenti che orbitano intorno all’esplorazione spaziale.

Quando il sistema di navigazione inerziale…

Accelerometri, giroscopi e magnetometri sono i tre sensori principali di quello che viene chiamato Sistema di Navigazione Inerziale (SNI). Un sistema capace di tener traccia della propria posizione senza riferimenti esterni, conoscendo il punto di partenza. Un aiuto senza dubbio molto utile, ma una maledizione per tre progetti storici.

Ariane 5, il progetto ESA da sette miliardi di dollari, successivo ad Ariane 4, era capace di portare dieci tonnellate di carico massimo in orbita geostazionaria. Questo tipo di lanciatore, oggi accantonato, conta 97 lanci, di cui cinque parzialmente o totalmente fallimentari. Per la cronaca, Ariane 5 nel 2004 portò Rosetta nello spazio.

Particolare fu il suo primissimo lancio di prova, nel 1996. Dopo 40 secondi dal lancio il razzo andò fuori controllo ed esplose in aria. Fu necessario un bel po’ di tempo per trovare cosa causò questo disastro, e la scoperta fece ridere alcuni e piangere altri. Secondo il rapporto il computer di volo cambio l’inclinazione del razzo in condizioni non necessarie, aumentando l’angolo di incidenza e sottoponendolo ad un carico aerodinamico critico: insomma, non aveva il naso in direzione del vettore progrado. Premessa infausta: il software di Ariane 5 fu riciclato da Ariane 4 per motivi economici. Parte di quel software acquisiva dal sistema di navigazione inerziale la lettura della velocità orizzontale (ogni razzo ha un pool di valori per lo stesso parametro, presi da più sensori, per ridurre dell’errore). Il sistema di navigazione inerziale in questione era attivo a 3 secondi dal decollo e fino a 40 secondi dopo, per mantenere stabile il razzo. Purtroppo era però tarato su Ariane 4, e il valore in questione della velocità orizzontale era rappresentato da una variabile di 64 bit in virgola mobile che venne convertito ad un intero a 16 bit. Il dato in 64 bit era troppo grande per poter esser letto in 16, causando tutta una serie di problemi all’interno del software. Questo avvenne perché nei 40 secondi in cui il sistema di navigazione inerziale era attivo Ariane 5 raggiungeva velocità significativamente più elevate del suo predecessore. Insomma: uno di quei classici bug di programmazione causati però da un sistema, quello di navigazione inerziale, che non aveva nessun motivo di essere attivo in quel momento. Insomma, riciclare non è sempre un bene.

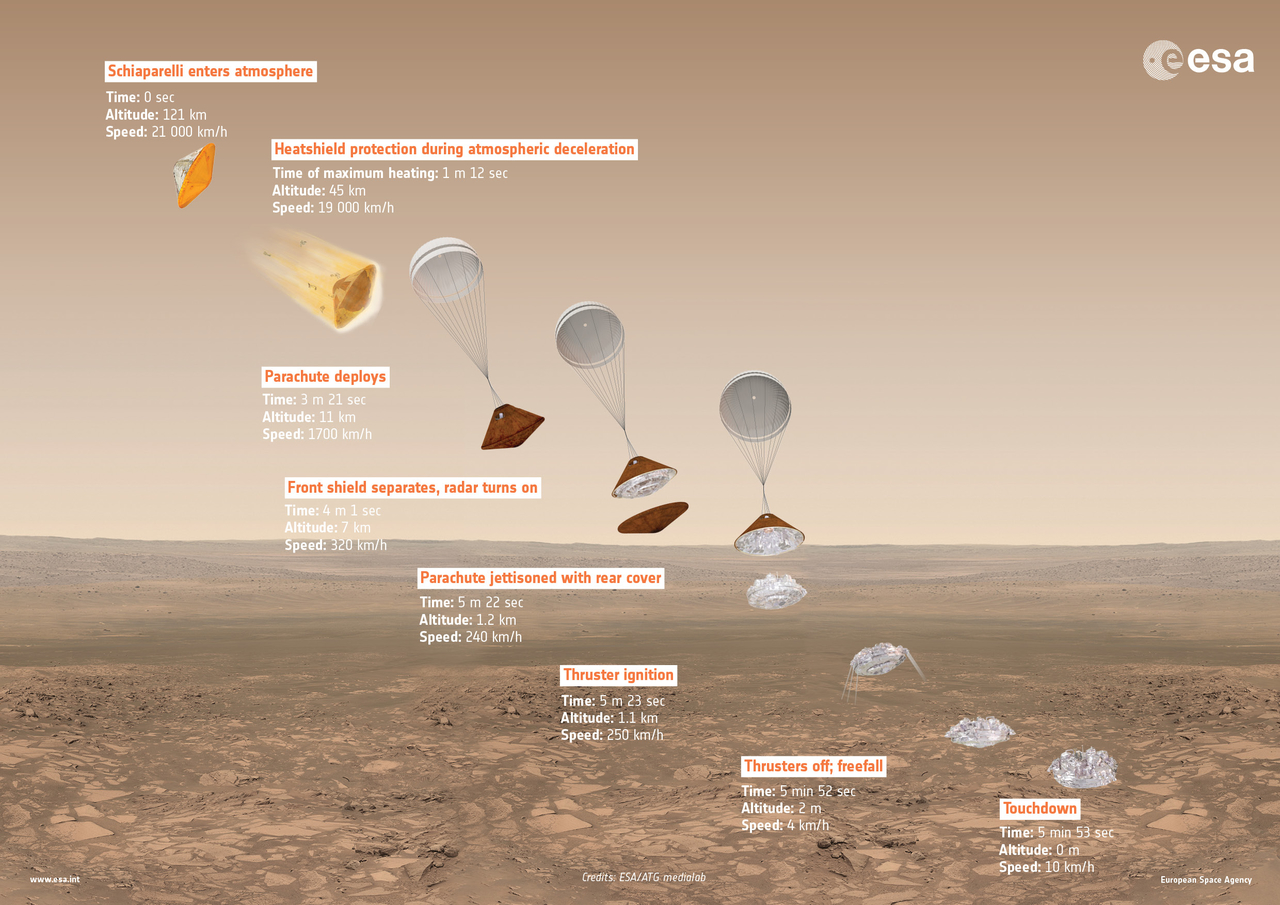

ExoMars, un progetto congiunto tra Esa (European Space Agency) e Roscomos (l’agenzia spaziale russa), aveva il compito di esplorare Marte alla ricerca di tracce biologiche attraverso due sonde, una posizionata in orbita – il Trace Gas Orbiter- l’altra, il lander Schiaparelli, quello di atterrare sul pianeta rosso. Purtroppo la missione del lander (costruito interamente in Italia, tra l’altro), non andò come previsto. Il problema? Lo conosciamo già abbastanza bene. Durante la discesa attraverso la fine atmosfera marziana sembrò andare tutto bene, lo scudo termico si staccò e il paracadute si spiegò come dovuto. A un’altitudine di 3.5 chilometri circa il software della sonda incontrò un problema: il caro vecchio sistema di navigazione inerziale tagliò il paracadute e i booster di frenaggio funzionarono per soli 3 secondi sui 30 previsti. Il rapporto dell’incidente fu sconsolante. Si scoprì che tutti i sensori funzionarono come dovuto, tranne il sistema inerziale, andato in tilt , come si legge dal rapporto, per la grande velocità di rotazione che stava subendo in quel momento la sonda. Per questo motivo l’altimetro del SNI produsse un numero troppo grande per essere contenuto nella sua variabile, la cifra quindi girò e divenne negativa. Insomma, secondo il sensore la sonda si trovava sottoterra. L’altimetro radar diceva «3 km alla superficie», l’orologio in base alla velocità «3 km alla superficie», ma il sistema inerziale diceva «siamo sottoterra». Risultato: «tagliamo il paracadute». Fu così che il lander Schiaparelli, se non la vita, scoprì come fare un grosso buco nella sabbia rossa marziana, atterrando alla velocità di 540 km/h. Se non altro dovrebbe essere un qualche tipo di record, per Marte perlomeno.

Per il terzo problema causato dal SNI questa volta andiamo in Russia e, che ci crediate o no, fu un errore interamente umano. Tra i più superficiali, per altro. Parliamo del progetto Proton. Progettato nel 1965 come lanciatore per scopi bellici, resiste tutt’oggi e viene usato in molte missioni spaziali russe, nonostante i seri problemi delle sue prime versioni. Nel 2013, il Proton M aveva il compito di portare alcuni satelliti GPS in orbita, ma appena lanciato il razzo virò violentemente, prima di invertire completamente la propria rotta, tornando di fatto verso il terreno, si spezzò in due e si schiantò, il tutto in 30 veloci secondi. Le investigazioni furono abbastanza brevi e si imbatterono in quello che potrebbe essere uno dei più stupidi errori umani nella storia dei lanci spaziali. Non uno, non due, ma tre accelerometri furono montati al contrario. La gravità dell’errore si allargava a dismisura mano a mano che le informazioni trapelavano: pare infatti che il montaggio degli accelerometri sia un compito relativamente semplice, i sensori in questione in fatti hanno uno spazio appositamente ritagliato di modo che non si possano montare al contrario. Pare dunque che, chiunque sia quel tecnico russo, abbia dovuto usare una ragguardevole dose di forza perché l’accelerometro entrasse nel modo in cui aveva deciso di montarlo.

Lo spazio è timido

Con tutti i problemi causati dalle e alle telecamere, si potrebbe pensare che lo spazio sia timido e non voglia mostrarsi ai miliardi di spettatori che aspettano di scoprire sempre qualcosa di nuovo dal grande vuoto sopra le loro teste.

Partiamo dalla Storia, con la s maiuscola, parlando dell’allunaggio. La missione della NASA, non per esplorare lo spazio, ma per trovare un filmato a una risoluzione quantomeno decente delle riprese immediatamente successive all’atterraggio nel mare della Tranquillità, incappò in un divertente problema. Le immagini mozzafiato di Neil Armstrong che tocca il suolo lunare furono riprese dal suo compagno con una telecamera in bianco e nero a 10 frame al secondo, 320 linee, e mandate alla terra, a tre stazioni – Honeysuckle Creek, Goldstone e Parkes. La stazione di riferimento, però, pare non avesse tutto la tecnologia necessaria per rielaborare il segnale e mandarlo alle TV di tutto il mondo. Decisero quindi di prendere una telecamera e puntarla direttamente verso il monitor, creando il primo screener della storia, in una qualità imbarazzante, peggiorata dalla trasmissione via satellite a Houston e al mondo intero.

Se gli errori con le riprese si fanno ben ancorati a terra, figuriamoci nello spazio. Parliamo del quarto uomo a mettere piede sulla Luna, Alan Bean, con la missione Apollo 12, che montò, insieme ai suoi compagni, il primo reattore nucleare lunare, che doveva produrre energia a tempo indefinito per tutte le ricerche scientifiche in atto sul satellite terrestre. Purtroppo però non si presentò altrettanto bene come cameraman: durante le operazioni di montaggio della telecamera, infatti, la puntò inavvertitamente verso il sole, bruciando il tubo catodico in una frazione di secondo e rendendo l’oggetto di fatto irreparabilmente inutilizzabile.

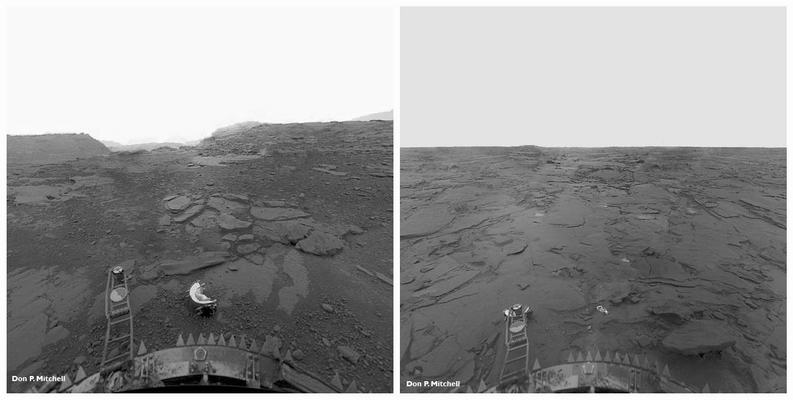

Torniamo in Russia con la loro forse proverbiale sfortuna con i copriobiettivo. Parliamo delle missioni Venera, una serie di progetti atti a sondare il pianeta Venere, i quali ebbero un enorme successo. Scansioni radar, immagini e altro ebbero un enorme impatto sulla comunità scientifica: atterrare su Venere intatti e funzionanti non era infatti cosa da poco. L’universo riesce comunque a vincere moralmente sull’epicità di questo traguardo: successe infatti a Venera 9,10 e 11 che la copertura atta a proteggere gli obiettivi fotografici durante la discesa non si staccò una volta al sicuro sulle superficie, rendendo la fotocamera inutilizzabile. Dopo tre fotocamere inutilizzabili, ce ne fu una funzionante, ma che rese inutilizzabile un altro sensore. Per Venera 14 andava tutto bene: le immagini di Venere arrivavano sulla terra insieme a byte e byte di dati geologici sulla superficie. Peccato però che per una quantità di tempo più lunga di quanto chiunque vorrebbe ammettere, il sensore geologico puntava dritto dritto sul copriobiettivo che, come detto, questa volta si era staccato senza problema alcuno.

Bonus: comunicazioni

La missione Mars Surveyor del 1998 aveva lo scopo di monitorare il clima di Marte e dei suoi cambiamenti a lungo termine attraverso due sonde, ancora una volta una in orbita e una a terra. Per buona misura, questa volta fu l’orbiter ad andare in mille pezzi incandescenti, per colpa di un errore di comunicazione. Durante la manovra di inserzione orbitale attorno a Marte qualcosa andò storto: invece che posizionarsi a più di 200 km dalla superficie si avvicinò fino a 57 km, bruciando nell’atmosfera. Pare che il team di navigazione della Lockheed (l’azienda che aveva in mano il progetto) si aspettasse dalla NASA un cambiamento di rotta in ft/s (piedi al secondo), ma l’agenzia spaziale statunitense, come sempre aveva fatto, lavorava in m/s (metri al secondo). Per via della confusione tra le due unità di misura il cambiamento di rotta risultava tre volte più grande del dovuto: il risultato, come anticipato, fu fuoco e fiamme nei cieli marziani.