La frase di Sei Shonagon «Ogni cosa piccola è bella», tratta dalle sue Note del guanciale, è perfetta per descrivere l’haiku, la più piccola forma di poesia nata in Giappone e celebre in tutto il mondo a partire dal Novecento. Esso è composto da 5-7-5 onji (sillabe), non ha un titolo e deriva dal tanka ovvero “poesia breve” (o waka, “poesia giapponese”) un componimento diviso in due parti: una di 5-7-5 sillabe e l’altra di 7-7 sillabe che nasce nell’VIII secolo d.C. ed è tutt’ora realizzato in Giappone. L’haiku nasce, invece, nel Seicento grazie al grande poeta Matsuo Bashō che rende autonoma la stanza iniziale del tanka, credendola portatrice di un messaggio e degna di avere vita propria. Bashō crea poi una scuola e fissa le caratteristiche principali che deve avere un haiku.

Come è fatto un haiku?

«Furu ike ya «Nel vecchio stagno-

kawazu tobikomu una rana si tuffa.

mizu no oto» Il rumore dell’acqua»

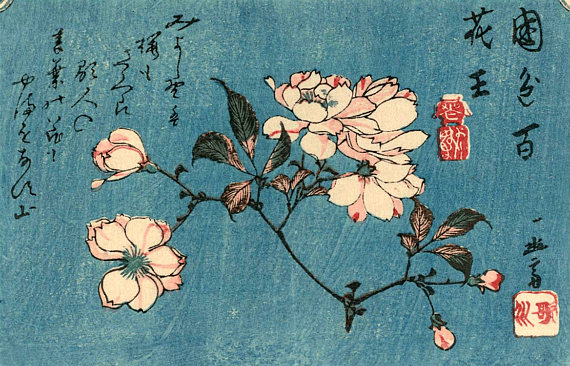

Questo è il più celebre haiku, scritto dal maestro Matsuo Bashō. Impossibile commentare questo componimento: esso evoca un’immagine semplicissima, la rana che salta dentro allo stagno, e ci permette di immergerci in una realtà naturale, tranquilla, priva di giudizio. È una realtà che appare immediatamente ai nostri occhi e poi svanisce: un movimento infinitesimale che permette di farci conoscere il fueki ryuko, ovvero l’impermanenza e l’eternità di un istante. Proprio per la ristrettezza dello spazio e per dare l’immediatezza dell’immagine senza dover descrivere, è attraverso il kigo, parola che indica la stagione, che riusciamo a capire l’atmosfera dell’haiku. Il kigo può essere una pianta, un animale, una festività, un astro, la pioggia (che varia di intensità a seconda della stagione), un evento come l’hanami, ovvero la contemplazione degli alberi in fiore come i ciliegi in primavera. Grazie al kigo riusciamo completamente a sentire le sensazioni del poeta in base a ciò che lo circonda e il passare del tempo che porta con sé i cambiamenti attraverso ogni stagione. Il lettore e il poeta così si immergono nella natura che evoca pace, riflessione, nostalgia, consapevolezza del tempo che passa. Tutti i kigo sono contenuti in dizionari, modificati e ampliati con il passare dei secoli, chiamati sajiki che rappresentano una sorta di compromesso tra scrittore e lettore, il quale riesce, grazie a questi, a orientarsi attraverso le stagioni. I sajiki contengono dai tremila ai cinquemila termini e sono necessari anni per saperli adoperare correttamente. Nel caso dell’haiku di Bashō per esempio, il kigo è rappresentato dalla rana che si tuffa nello stagno: subito ci riporta alla stagione della primavera in cui gli acquitrini sono affollati dalle rane e il loro gracidare prevale sugli altri rumori della natura.

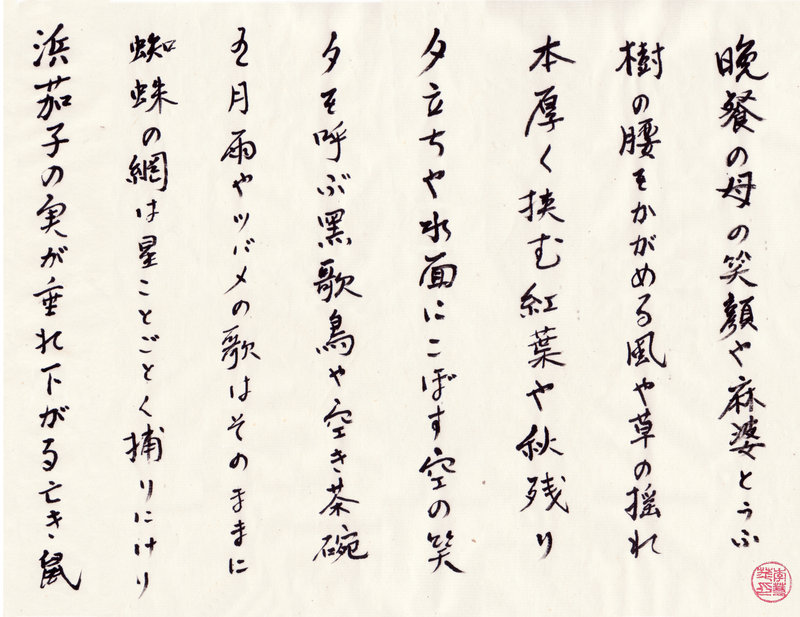

Il kigo e le stagioni sono un elemento portante di ogni haiku: i poeti nelle loro raccolte, infatti, hanno ordinato gli haiku in base a esse. La prima stagione che troviamo in ogni racconta è la primavera (che coincideva con l’inizio dell’anno in Giappone, prima che venisse adottato il calendario solare) chiamata haru e che comprende i mesi di febbraio, marzo e aprile, poi viene l’estate chiamata natsu con i mesi di maggio, giugno e luglio, dopo l’autunno o aki che iniziava da agosto e finiva a ottobre e infine l’inverno, fuyu, che durava da novembre a gennaio. Le immagini che vediamo in ogni haiku sono frutto di un lungo lavoro degli haijim (i poeti di haiku) che comporta la totale assenza di spazio personale per lasciar uscire fuori solamente l’oggetto che non è né una trasmissione di idee dell’autore, né un suo stato d’animo, ma è una realtà a sé stante, illuminata dal satori: quest’ultimo rappresenta, appunto, l’illuminazione religiosa, fondamentale per scrivere un haiku. In altre parole, è grazie al satori che l’haiku riesce a essere al di là di una dimensione soggettiva e a trasmettere qualcosa che può solo essere eterno. La struttura frammentata dell’haiku riesce a trasmettere l’immanenza, cosicché tutto nell’insieme appaia discontinuo, momentaneo, sfuggente e, appunto, trascendente. È grazie al kireji che si crea nella struttura dell’Haiku la frammentarietà: il significa di kireji è “parola che taglia”. Non esiste un corrispettivo del kireji in italiano (di solito nella traduzione dell’haiku si usa mettere un trattino, un punto o una virgola), esso è un termine che comprende una categoria di parole che sono poste solitamente alla fine del verso per creare attesa e pausa. Queste parole non hanno un vero e proprio significato, sono quasi come segni di punteggiatura ma con aspetto fonico: esse, però, creano una forte suggestione, un vuoto, una sospensione momentanea di senso e aggiungono indeterminatezza all’intero haiku. Ecco un paio di esempi di kireji tratti dalle poesie del maestro Bashō:

il kireji ya や tra due versi:

«行く春や «yuku haru ya «passa la primavera-

鳥泣魚の tori naki uo no piangono gli uccelli, sono lacrime

目は泪» me wa namida» gli occhi dei pesci»

Lo ya enfatizza la parola o le parole che lo precedono e taglia l’haiku in due parti, invitando il lettore a esplorare meglio le loro interrelazioni.

Il kireji kana 哉 posto alla fine dell’haiku:

«ひやひやと «hiyahiya to «come è bella la sensazione

壁をふまへて kabe wo fumaete di un muro contro i piedi-

昼寝哉 » kirune kana» siesta»

Il kana è posto sempre alla fine dell’haiku e denota un’esclamazione. È usato per far risaltare la parola che lo precede, indicandone la centralità. Il kigo, il satori e il kireji sono le tre caratteristiche principali dell’haiku, fissate da Bashō, assieme al numero di sillabe. Dopo il Maestro, morto precocemente, seguirono altri suoi discepoli diretti per tenere viva la tradizione, ma anche gradi figure poetiche per le quali l’haiku ebbe, per oltre un secolo, il suo massimo splendore. Per citare i più grandi: Kobayashi Issa (1763-1827), Yosa Buson (1716-1784), Kato Gyodai (1732-1792), Chiyo-jo (1703-1776), Masaoka Shiki (1867-1902): grazie a quest’ultimo nell’Ottocento (secolo nel quale l’haiku ha attraversato un periodo di crisi), l’haiku si rinnova e ritorna in vita, diventando poi nel Novecento famoso in tutto il mondo. Varie culture, dopo, si affacciano alla tradizione giapponese: la poesia italiana è influenzata e legata a essa attraverso l’ermetismo. In realtà nessun poeta riuscirà mai a raggiungere quella perfezione oggettiva che è l’essenza dell’haiku.

L’haiku è sinonimo di eleganza e leggerezza

Non c’è niente che possa essere eguagliato all’haiku: è la più piccola forma di poesia e per questo ha un’eleganza e una semplicità incomparabili. Potrebbe essere descritto come un petalo che cade o una goccia d’acqua: è la leggerezza di questo componimento che ci lascia senza parole dopo averlo letto. L’haiku è lo specchio di una cultura giapponese antica e raffinata, che ci porta in una dimensione eterna, in un attimo che ci sfugge, dentro a un paesaggio completamente naturale dove l’io del poeta si annulla e dove possiamo, per questo, goderne la bellezza e essere trasportati dalle sensazioni che ci fa provare. L’haiku è sempre privo di giudizio, i suoi versi non trasmettono realtà in cui c’è il bene o c’è il male, per questo, quando leggiamo un haiku, sentiamo una sensazione di pace e tranquillità: l’haiku è sempre fine a sé stesso, non ha mai un’idea di fondo, non descrive, ma illumina solo un piccolo attimo, ciò che accade qui e ora e che scatena in noi diverse emozioni e sensazioni. E ciò che sentiamo quando leggiamo un haiku sono il sabi, ovvero la bellezza della solitudine, della calma, della possibilità di riflessione; il wabi, cioè il risveglio interiore, il saper cogliere l’intima bellezza delle cose semplici, rifuggendo il materialismo; l’aware, ovvero la consapevolezza dello scorrere del tempo e del mutamento delle cose e infine lo yugen, la profondità e il mistero, tutto ciò che va oltre l’umana comprensione e che è impossibile svelare. Un insieme, dunque, di sensazioni che ci accompagnano in una profonda riflessione interiore, senza turbamenti. L’haiku è quindi sinonimo di leggerezza ed eleganza, ma anche di profondità e ricerca, grazie alla sua brevità in cui non sono ammesse parole superflue, ed è proprio per questo motivo che è una poesia universale.