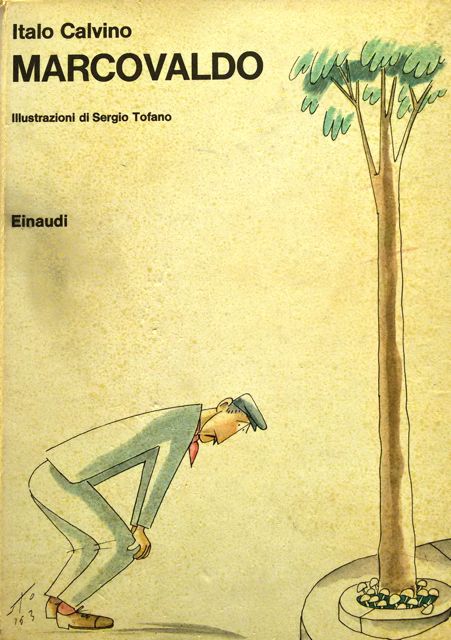

Prima o poi capita a tutti di sorprendersi a guardare la realtà con occhi diversi. In un giorno di pioggia, in un mattino di sole, d’estate o d’inverno; perdendosi nei colori dell’autunno o in una fredda alba di città. Basta poco per risvegliare la mente e acuire i sensi: l’arancio intenso di una foglia caduta; il verde d’uno stelo d’erba, che sbuca ostinato da una crepa del marciapiede; una nuvola dalla forma inconsueta, dai confini sfumati. Cogliere lo straordinario nell’ordinario: è questa la ricchezza nascosta tra le pagine di Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, opera tra le più note di Italo Calvino. Forte di un enorme successo di pubblico e di critica, questa raccolta di novelle, armonica e ben equilibrata, vide la luce nel 1963. A quei tempi l’Italia, ormai uscita dal tunnel oscuro del dopoguerra, aveva iniziato già da qualche anno a godere dei vantaggi del boom economico; un elemento di cui occorre necessariamente tener conto per cogliere la serrata critica sociale di Calvino, come si vedrà più avanti.

L’opera conobbe sin da principio diverse edizioni e innumerevoli ristampe; di particolare rilievo l’edizione scolastica curata dallo stesso Calvino (1966). Marcovaldo, infatti, nasce espressamente per il pubblico più giovane; a tal proposito, l’autore parlerà di funzione «pedagogica» della fantasia, un elemento peraltro ricorrente in buona parte della sua produzione – basti pensare alla trilogia de I nostri antenati. Ciò non deve far pensare, tuttavia, che l’opera si rivolga unicamente ai ragazzi delle scuole medie inferiori: Marcovaldo – di cui esiste una riduzione per il piccolo schermo in sei puntate, andata in onda su Rai 2 nel 1970 per la regia di Giuseppe Bennati; qui il primo episodio – è un distillato di saggezza in piccole dosi, tante quante le brevi storie di cui si compone, che poi sono fugaci – ma incisivi – aneddoti. Scene di vita vissuta, si potrebbe dire, se non si trattasse interamente di un’opera di fantasia. Uno dei valori aggiunti di questo piccolo classico moderno, infatti, è proprio la sua assoluta e coinvolgente verosimiglianza, che consente al lettore di sentirsi trasportato in una grande città industriale degli anni Sessanta – presumibilmente Torino, dove l’autore visse a lungo; ipotesi corroborata dalla presenza, nei dialoghi, di tracce del parlato piemontese. E tuttavia, non è importante l’esatta determinazione di luogo: la Città è l’archetipo di tutte le città, e Marcovaldo è l’archetipo dell’uomo di città.

Marcovaldo: umile manovale, padre di famiglia, piccolo ingranaggio di un sistema sociale fin troppo grande e complesso. È lui il protagonista di queste piccole tragicommedie quotidiane: un uomo semplice, senza un soldo in tasca e con tante bocche da sfamare, ma dotato di un gran cuore e capace di mantenere uno sguardo sempre aperto sul mondo. Ciò che lo rende unico è una profondità d’animo non comune, che gli permette di stupirsi dei dettagli più nascosti, invisibili agli occhi dei cittadini indaffarati: il colore degli alberi, la purezza della neve, la bellezza del silenzio, la meraviglia di un cielo stellato. A far da contraltare a queste piccole gioie inaspettate, il grigiore del fumo gettato dalle ciminiere industriali; l’aria mefitica di città, ammorbata dagli scarichi delle auto; il clamore delle folle; lo sfarfallio abbacinante di una réclame luminosa, che lampeggia a intervalli regolari nel buio della notte. È qui che si innesta la critica velata di Calvino alla società dei consumi; più che una critica, forse, una mesta constatazione del fatto che il progresso ha condotto l’uomo ad un punto di non ritorno, quasi che si possa riandare solo con la mente alla quiete e alla purezza di paesaggi bucolici ormai perduti.

È quel che fa ogni giorno Marcovaldo, il quale non può prescindere dall’«ingenua mentalità campagnola» che si porta dentro come una condanna – o piuttosto, come la sua più grande e unica fortuna – e che gli fa inevitabilmente da filtro nell’osservare e interpretare la realtà. Come altri personaggi dell’opera calviniana – Il Visconte dimezzato Medardo di Torralba, o Il Barone Rampante Cosimo Piovasco di Rondò – Marcovaldo sperimenta una sorta di alienazione: egli è il diverso, l’immensamente lontano – dal punto di vista esistenziale – rispetto alla società in cui vive e cui pure vorrebbe appartenere – e in un certo senso, irrimediabilmente appartiene. Una realtà che guarda da una certa distanza, proprio come il narratore, che osserva le vicende degli uomini da lontano per poterle giudicare meglio; inconsapevolmente nel caso di Marcovaldo, con piena coscienza da parte di Calvino, che ha sempre mantenuto un atteggiamento narrativo di apparente distacco – talvolta anche temporale, come nel caso de I nostri antenati – dai personaggi e dalle vicende narrate. Così Marcovaldo, nel suo genuino candore, riesce a spingersi più in là degli altri e a cogliere dettagli che nessuno vede. Il suo sguardo, la sua fantasia si spingono oltre i confini tetri e bigi di una città cupa e claustrofobica – quale può essere uno dei vertici del triangolo industriale in pieno boom economico – in cui non c’è spazio per nulla che sia estraneo alla martellante smania di consumo. Scrive Calvino: «Per tutta la giornata il gran daffare della popolazione produttiva era il produrre: producevano beni di consumo». È il radicarsi di un atteggiamento ormai ben noto alla società contemporanea, ma che negli anni Sessanta iniziava appena a prendere piede in Italia: era l’inizio dell’era consumistica.

Ma la critica velata al consumismo dilagante è solo uno degli spunti di riflessione celati tra le pagine dell’opera. Disseminati tra una novella e l’altra, troviamo riferimenti alle più comuni – e ahimè, ormai familiari – perversioni della società di massa. Anzitutto l’alienazione dell’individuo, resa visivamente in chiave grottesca da Nanni Loy, interprete di Marcovaldo nello sceneggiato di Bennati; il nostro eroe, al lavoro in magazzino, sembra avere le stesse movenze di Charlie Chaplin in Tempi moderni. E poi, il materialismo diffuso tra le pieghe del tessuto sociale; i richiami alla presenza tentacolare e pervasiva della pubblicità, compagna di ogni istante, persino nei luoghi più insospettabili e nei momenti meno adatti; non mancano poi a più riprese accenni al problema – già fortemente sentito nel 1963 – dell’inquinamento ambientale, della cementificazione di aree verdi e in generale dell’urbanizzazione selvaggia, che non lascia spazio nemmeno a un albero o a una piantina, se non per funzioni decorative.

È lecito pensare, dunque – e non si è lontani dal vero – che Marcovaldo possa essere letto come un piccolo trattato di sociologia contemporanea, oltreché come una raccolta di novelle per tutte le età. Calvino, in effetti, fu anche saggista non meno che narratore; e il suo artificio retorico più noto – presente in questa e in molte altre opere, e in cui si nasconde la sua genialità – sta nell’uso di descrizioni insieme realistiche e fantastiche: quel «realismo a carica fiabesca» o «fiaba a carica realistica» di cui parla Vittorini, e che fa il paio con la definizione di Calvino come «scoiattolo della penna» offerta da Pavese. In effetti, il lessico calviniano si tinge spesso di immagini evocative dalla forte carica sensoriale; il che consente al lettore, più o meno giovane, di sentirsi parte integrante – quasi coprotagonista – delle vicende narrate. E infatti Marcovaldo è una colorata allegoria della vita moderna, una sarabanda di colori e suoni da seguire come un sentiero incantato nel folto di un bosco. Un sentiero al cui termine ritroviamo, ma in una veste nuova – più consapevole, più critica e al tempo stesso più leggera – noi stessi.