Uno dei temi più caldi discussi nell’ultimo periodo è sulla crisi del modello cosiddetto tripla A per lo sviluppo dei videogiochi ad alto budget, ritenuto ormai insostenibile da un numero sempre maggiore di esponenti del settore e della critica e pronto a scoppiare da un momento all’altro. L’espressione tripla A (o AAA) è mutuata dal mondo della finanza e indica il massimo giudizio positivo possibile dato da enti terzi sull’operato e sulla produzione di un’azienda in termini di ritorno sugli investimenti, innovazione tecnologica e artistica e apprezzamento del pubblico e della critica. Quando, ad esempio, si parla di rating sul debito pubblico di uno Stato, si fa riferimento a questa tipologia di giudizio. Tale espressione è tuttavia entrata da circa un decennio nel linguaggio inerente ai videogiochi per distinguere i videogiochi sviluppati e/o distribuiti dalle grandi case da quelli invece di sviluppo indipendente, con budget, personale e tecnologie utilizzate minori e sostenuti principalmente dal crowdfunding. Non si tratta quindi di un giudizio a posteriori, ma di un vero e proprio modello di sviluppo applicato a priori, che si basa sul presupposto che maggiori siano il budget investito e le risorse umane allocate, maggiori saranno anche innovazione e potenzialità di successo sul mercato. Negli ultimi mesi, questo presupposto si sta rivelando inesatto.

Questa presunta “nuova” crisi del mercato dei videogiochi è stata già discussa e analizzata da Jason Schreier, l’attuale capo redattore di Kotaku, nel suo libro del 2017 Blood, Sweat and Pixels, nel quale ha illustrato fasi di sviluppo raccontate da sviluppatori di diversi team in cui si sono riscontrati episodi di turni di lavoro massacranti, di scelte aziendali rivedibili e finanche di crisi di nervi.

Il monito della storia: la crisi del 1983

Bisogna specificare “nuova” poiché storicamente quando si parla di “crisi del videogioco” si fa riferimento a un periodo storico ben preciso, quello tra il 1982 e il 1983. Dopo un iniziale successo di vendite negli anni precedenti, Atari e altre concorrenti come Mattel o Coleco si ritrovarono incapaci di gestire un mercato ormai fuori controllo, schiacciato dal mercato dei computer casalinghi e con un abnorme disavanzo dell’offerta rispetto alla domanda di hardware e software. Soprattutto i negozi erano saturi di giochi invenduti di qualità sempre più scadente, seppur con un numero di copie stampate a volte anche maggiore rispetto alle console vendute, prodotti da piccolissimi gruppi di neofiti o perfino da un singolo programmatore (fu il caso del gioco di E.T. l’Extra-terrestre per Atari 2600, che a posteriori divenne il simbolo di quel crack).

Le case madri non avevano più alcun controllo sulle pubblicazioni e distribuzioni a tal punto che Atari decise nel settembre 1983 di smaltire l’intero magazzino di El Paso in una discarica nel deserto di Alamogordo, nel tentativo di stroncare quel circolo vizioso di resi e rimborsi che la stavano portando alla bancarotta. Quest’evento, per molti anni ritenuto una leggenda metropolitana, fu confermato solo nel 2014, grazie ad una serie di scavi finanziati dalla Microsoft con l’intento di creare un documentario su quel disastro finanziario. Tale evento fu il grande monito storico alla base delle scelte aziendali di Nintendo e Sega prima, e di Sony e Microsoft poi, applicate principalmente sul controllo della distribuzione del software e delle case di sviluppo di prime e terze parti. Ciò non ha evitato nel corso degli anni la presenza di tanti titoli di dubbia qualità o di prodotti non ufficiali e bootleg, ma quantomeno l’industria videoludica riuscì a ripartire e ad arrivare fino ai nostri giorni.

Non è più un’industria per artisti?

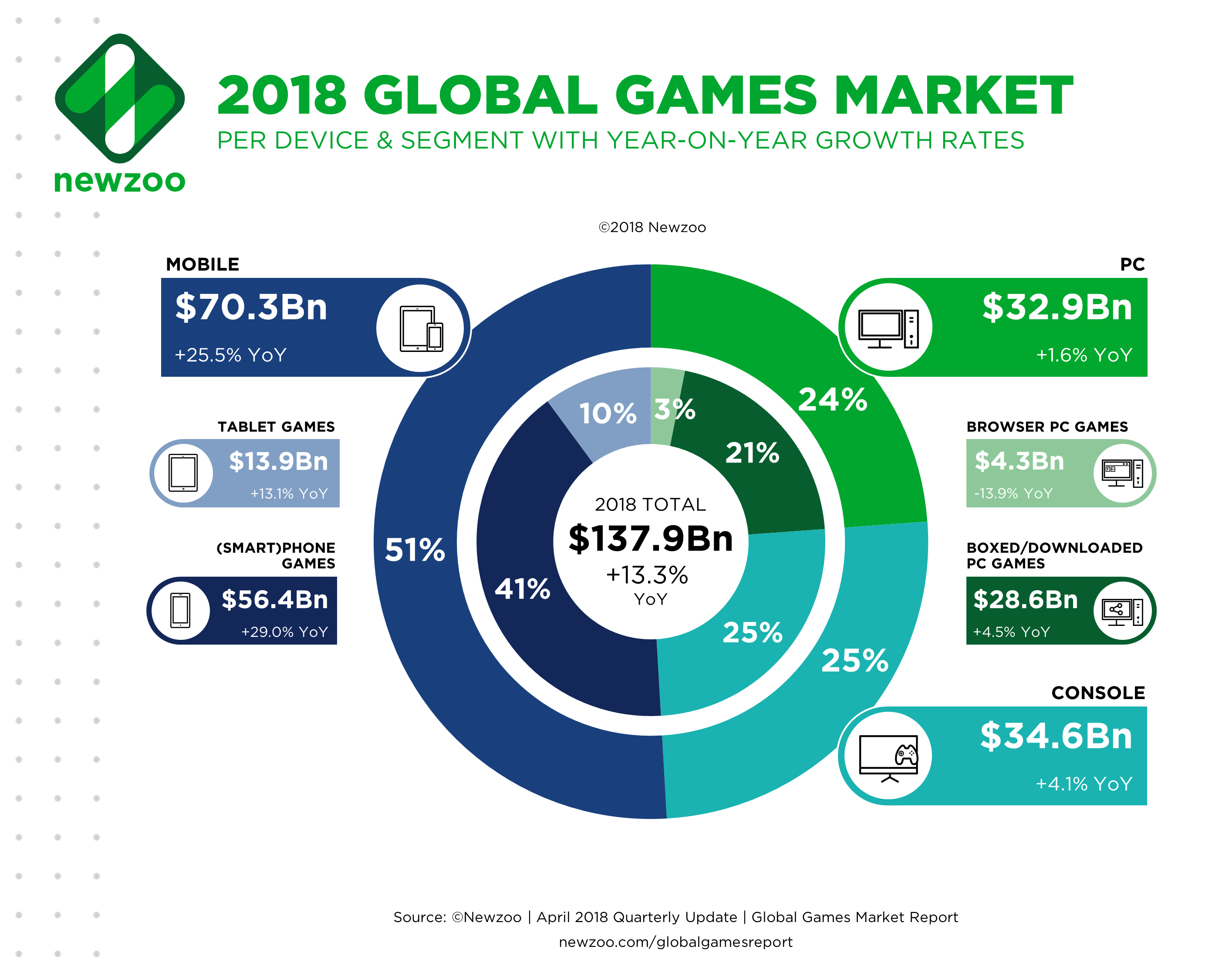

Ovviamente, oltre tre decenni dopo, il mondo è notevolmente cambiato: l’evoluzione tecnologica e le migliorate capacità imprenditoriali hanno permesso che tutt’oggi non solo tra le opzioni per l’intrattenimento ci sia il videogioco nelle sue varie declinazioni, ma che sia oggigiorno addirittura la più proficua, con un ricavato totale nel 2018 stimato pari a circa 138 miliardi di dollari: per fare un paragone veloce, il ricavato di tutto il cinema hollywoodiano per il 2018 è stato stimato pari a circa 41 miliardi di dollari, ovvero meno di un terzo! Inoltre quasi tutte le grandi case di distribuzione mostrano nel breve periodo stime sul ricavo positive. La fetta più consistente è dato dal casual gaming su smartphone, tablet e affini, con i colossi del settore come Tencent, Apple e Google saldamente in testa; tuttavia anche il videogioco più classicamente inteso, sia su console che su computer, vede i suoi attori principali, economicamente parlando, in salute.

Quindi, perché allora si parla di un modello in crisi? Questo stato di allerta generalizzato non è dovuto a contrazioni economiche, ma a una serie di scelte aziendali dei grandi distributori che stanno portando allo stremo delle forze gli studi dei sviluppatori e le direzioni artistiche. Almeno, ciò sembrerebbe stando alle parole di esponenti dell’industria e della critica videoludica: ad esempio Amy Hennig, intervenendo ad un recente panel in Croazia, ha dichiarato come, rispetto a circa un decennio fa quando era alla Naughty Dog, il numero di denaro investito e di uomini e mezzi allocati per la produzione di un videogioco ad alto budget sia raddoppiato. Ha dichiarato inoltre come, durante il suo trascorso ad Electronic Arts terminato da poco con la chiusura di Visceral Games, la sua sensazione fosse quella che il gioco narrativo sia visto come non più strategico rispetto al concept del game as a service in voga nell’ultimo periodo. Ha battezzato questo “effetto Gamestop”, poiché si è diffusa l’idea del videogioco d’esperienza in single player come destinato al mercato solo dell’usato e del noleggio, a tal punto che secondo lei se proponesse oggi in giro per le grandi case il concept di Uncharted difficilmente riuscirebbe a trovare qualcuno interessato.

Un parere analogo è quello di Jason VandenBerghe, riportato nel suo documentario Playing Hard sullo sviluppo di For Honor. Dopo anni spesi alla ricerca di un publisher importante che potesse dare forma alla sua idea di un videogioco che riportasse fedelmente le battaglie all’arma bianca della storia antica e medievale, nel documentario spiega come l’estrema difficoltà nella gestione della comunicazione tra team composti da centinaia di programmatori e modellisti e i tempi sempre più stringenti imposti da Ubisoft lo abbia costretto ad abbandonare la direzione artistica dello sviluppo della sua stessa idea iniziale, per poi riprenderla a gioco finito e immesso sul mercato, quando ormai i margini di intervento erano ristretti. Caso non dissimile fu quello di Sean Murray e del suo “gioco dei sogni” che si concretizzò nello sciagurato No Man’s Sky, rimesso a nuovo solo dopo oltre un anno di aggiornamenti e revisioni successivi all’uscita nel 2016, quando fu immesso sul mercato pesantemente castrato di contenuti secondo lui per colpa anche di un marketing di Sony troppo assillante, che non diede tregua al suo team di sviluppo.

La doppia natura e le foglie di fico

Gli esempi illustrati in precedenza evidenziano un dualismo tra la componente artistica e la componente manageriale dello sviluppo dei videogiochi tripla A, inaspritosi negli ultimi anni. Certo, il videogioco resta nelle sue migliori espressioni una forma d’arte visiva dal potere espressivo ed emozionale formidabile; inoltre è tendenzialmente vero che si sta osservando una tendenza alla normalizzazione dei prodotti finali in termini di innovatività, sebbene ciò sia dovuto anche a una stagnazione dell’evoluzione tecnologica del settore, parzialmente smossa dal VR. Tuttavia non bisogna cadere nello stereotipo delle grandi case di distribuzione finalizzate solo al guadagno senza compromessi, né considerare i designer e i direttori artistici sempre come dei martiri sacrificati sull’altare del more of the same: sarà un concetto banale, ma non va mai dimenticato che il videogioco è comunque un software, e in quanto tale non può essere esente dai paradigmi manageriali e ingegneristici alla base del suo sviluppo. Non c’è “arte” che tenga. Inoltre, non è stato un caso che la crisi del videogioco del 1983 sia accaduta in quel periodo, ovvero qualche anno dopo la crisi del software avvenuta durante la prima metà degli anni Settanta e risoltasi con l’introduzione dei paradigmi di gestione, di modellazione e d’ingegneria teorizzati in quegli anni da luminari dell’informatica come Edsger Dijkstra e Fred Brooks Jr., tuttora utilizzati.

Ancora oggi, come negli anni Ottanta, nell’ambito dello sviluppo videoludico ad alto budget sembra che non si abbia molta familiarità con questi paradigmi, con risultati a volte nefasti. Ad esempio, recentemente si sta assistendo a frequenti episodi di crunch time, ovvero quei periodi a ridosso delle scadenze durante i quali gli sviluppatori sono costretti a turni di lavoro lunghissimi, a volte anche di giorni ininterrotti, per poter concludere in tempo il lavoro. Tali tour de force spesso nascono, più che per ragioni economiche, a causa di una mancata ottimizzazione nella comunicazione tra team di sviluppo e management dell’azienda distributrice, nonché tra i vari team, spesso dislocati in aree geografiche molto lontane. Inoltre possono nascere anche per colpa di una mancanza di leadership da parte dei direttori, che faccia in modo che lo sviluppo viaggi a ritmi in media regolari e non vada tutto a comprimersi a ridosso delle scadenze. Infine, tali problemi gestionali possono nascere da scelte aziendali non efficaci imposte dall’alto sugli sviluppatori: questo ad esempio è stato il caso di Anthem, sollevato dallo stesso Schreier in un articolo su Kotaku nel quale sono state riportate testimonianze di appartenenti al team di sviluppo della BioWare, tutte critiche sull’imposizione di Electronic Arts dell’utilizzo del motore Frostbite per ragione di ottimizzazione dei costi, poco adatto a un concept di gioco come quello di Anthem e con il quale gli sviluppatori avevano una familiarità pressoché nulla. Questa scelta, più altre problematiche di riassetto interno, ha causato turni massacranti imposti dalla data d’uscita ormai imminente e anch’essa decisa da Electronic Arts senza alcuna discussione interna con il team BioWare, sforzi rivelatisi poi vani dato lo scarso successo del titolo sul mercato. Crisi di nervi, piuttosto che crisi di un modello…

Meglio scendere dal treno dell’hype

I casi di No Man’s Sky e di Anthem hanno portato molti esponenti del settore a credere che gli annunci in pompa magna delle date d’uscita siano il carburante di questa aria di crisi che si sta respirando. È da circa un decennio, infatti, che le politiche di comunicazione dei grandi marchi si sono concentrate sulla spettacolarità dei trailer e sull’effetto hype, tenendo poco o niente in considerazione gli sviluppatori in merito alle tempistiche oggettivamente realizzabili e al lavoro svoltofino a quel momento, che può essere mostrato al pubblico per fini promozionali. Tuttavia, finché il pubblico in media recepisce entusiasta questa politica non c’è ragione per cui le grandi case debbano rinunciarvi, sebbene più di una volta sia stato scavalcato il limite della pubblicità ingannevole, con grafica a schermo spesso impossibile da gestire per le macchine sui cui il gioco verrà venduto e con gameplay promozionali palesemente scriptati e non ripresi da una vera sessione di gioco. Sarebbe preferibile da parte di tutti noi richiedere annunci più concreti e meno roboanti, facendo leva sul potere d’acquisto oppure informandosi di propria sponte sull’effettivo stato di un videogioco in sviluppo contattando esponenti dei team di sviluppo attraverso i social network o seguendo gli addetti ai lavori di testate del settore. Si può iniziare da subito, tra meno di un mese ci sarà l’E3!

Questa politica della spettacolarizzazione, inoltre, ha creato un effetto collaterale anche sui videogiochi di sviluppo indipendente, che stanno anche loro vivendo un momento di crisi, d’identità piuttosto che di modello. La troppa pubblicità, oltre a una quantità indicibile di giochi spazzatura venduti a pochi centesimi sugli store digitali, fa in modo che il mercato degli indie si sta contraendo sempre più: i titoli di assoluto valore fanno comunque più fatica a emergere rispetto a un tripla A. Si stanno verificando sempre meno quei boom di titoli come Minecraft, Undertale o Hotline Miami, usciti quasi dal nulla dal genio di una sola persona o, al più, di un manipolo di sviluppatori.

A tutto GaaS, finché dura

Altro tema molto caldo è quello dei cosiddetti games as a service, in breve GaaS, di derivazione diretta del paradigma di software generico, principalmente gestionale, sviluppato e offerto all’utenza come un servizio (software as a service o SaaS) anziché un prodotto consumabile, ovvero applicazioni web basate su cloud e accessibili previo abbonamento o simile. Nel caso dei videogiochi, l’offerta come un servizio in abbonamento, che trae origine dai MMORPG in voga un decennio fa, facilita abbastanza la vita agli sviluppatori, poiché permette una certa elasticità nella manutenzione dei videogioco stesso e nelle scadenze dei rilasci dei nuovi contenuti a pagamento che si vanno a integrare al videogioco base, spesso distribuito gratuitamente.

Tuttavia, i GaaS presentano anche tutte le problematiche che derivano da SaaS generici. In particolare, l’intrinseca necessità di aggiornamento per preservare la fidelizzazione dell’utenza deve essere costantemente finanziata, dall’utenza stessa e da investitori terzi, con la ragionevole pretesa che i nuovi contenuti possano migliorare l’esperienza di gioco per i primi e che si mantenga un andamento positivo nei ricavi per i secondi. Quando ciò non si verifica più, a causa di scelte aziendali rivelatesi errate o per cessato interesse verso il videogioco da parte del pubblico, magari migrato su un nuovo titolo, il servizio non ha più ragione di essere supportato, con le risorse umane che vengono riallocate oppure direttamente licenziate in tronco. È ciò che è successo due anni fa alla Riot Games, i creatori di League of Legends, e l’anno scorso alla Activison-Blizzard, con intere divisioni che lavoravano su World of Warcraft, Diablo III e Heroes of the Storm che hanno pagato con il proprio posto di lavoro, anche quando è risultato apprezzato dalle dirigenze, il declino fisiologico o l’insuccesso totale dei titoli. E presto questa sorte potrebbe toccare anche a coloro che hanno lavorato su Overwatch.

Lo chiamano shadow firing o stealth firing: licenziamenti mirati con il solo scopo di rientrare nei costi, senza preavviso e soprattutto senza alcun annuncio pubblico da parte delle case, che spesso costringono gli sviluppatori licenziati a limitare al minimo dichiarazioni all’interno o all’esterno sulla cessata collaborazione lavorativa. Secondo alcuni, ciò accade anche per una mancanza di un sindacato specifico del settore, in Europa come negli USA, dato che quelli generalisti non hanno molto interesse nel seguire le figure professionali che compongono l’industria videoludica.

L’altra criticità dei GaaS è la disponibilità costante di server funzionanti e con una latenza molto bassa, nonché di software per gestire automaticamente e nascondere all’utente finale le procedure per la connessione ad essi. Tutt’oggi non è una banalità fornire efficacemente questi strumenti, ragion per cui i GaaS sono diventati di fatto monopolio dei grandi distributori, che possiedono le risorse economiche e il know-how per la messa in funzione e manutenzione di vari server e perlo sviluppo di un launcher, per quanto concerne il mercato computer. Negli ultimi mesi si sta assistendo alla politica molto aggressiva di Epic Games contro Valve e il suo ormai storico Steam: ciò è possibile grazie ai continui ricavi derivanti da Fortnite. Tra i vari effetti di tale politica, promossa e diretta da Sergey Galyonkin, c’è stata anche la migrazione verso Epic di alcuni titoli GaaS come Tom Clancy’s The Division 2, nonostante la piattaforma ancora scarna di servizi e molto porosa nella sicurezza, senza alcun vantaggio sostanziale né verso l’utenza né verso gli sviluppatori.

Ritornare a propria scienza

A questo punto, la domanda da un milione di euro è: l’industria andrà davvero incontro a questa “nuova” crisi oppure può essere evitata? La risposta è incerta, tuttavia il riscontro di una critica internazionale del settore finalmente attenta su questa problematica, abbandonando finalmente questioni di sterile politically correct come la presenza o meno di personaggi appartententi a certe minoranze, è un primo grande passo in avanti. L’obiettivo deve essere quello di sensibilizzare l’utenza sulle problematiche descritte e sui possibili effetti di scelte aziendali imposte dall’alto. Un pubblico più consapevole degli alti e bassi delle fasi di sviluppo dei titoli tripla A più attesi sarà automaticamente un pubblico più accorto nel suo potere d’acquisto e più esigente di contenuti concreti in tutto lo spettro dell’offerta videoludica, piuttosto che di fumosi proclami dei grandi publisher. Magari anche più paziente verso gli sviluppatori: è comunque prefereribile recuperare qualche titolo dal personale backlog piuttosto che schiumare rabbia sui social network per un ritardo di qualche settimana sulla data d’uscita un titolo atteso. Ne si guadagnerà senza dubbio in migliori esperienze di gioco, presenti e future.