Il 21 settembre del 1990, ai piedi delle maestose colonne doriche agrigentine costruite intorno al 582 a.c., sulla Statale 640 si è consumata l’ennesima prova di forza di quella minoritaria ma potente società che di fatto governa la Sicilia e non solo. È fine estate, e una vettura affianca la Ford Fiesta amaranto di Rosario Livatino. Dopo il primo tentativo di ucciderlo in macchina i sicari salutano per sempre un giovane giudice, guardandolo dritto negli occhi. L’SS640 collega Porto Empedocle allo svincolo di Caltanissetta ed è nota, impropriamente, come strada a scorrimento veloce, nonostante la presenza di intersezioni a raso. Questa banale contraddizione caratterizza spesso l’essere di quest’isola dove si contrappongono sentimenti di amore e odio da parte di chi lascia, e di reazione e passività da parte di chi rimane. Il giovane giudice appartiene alla categoria di coloro che sono rimasti e che avevano deciso di reagire, non con violenza, ma appellandosi ai principi di giustizia e lealtà.

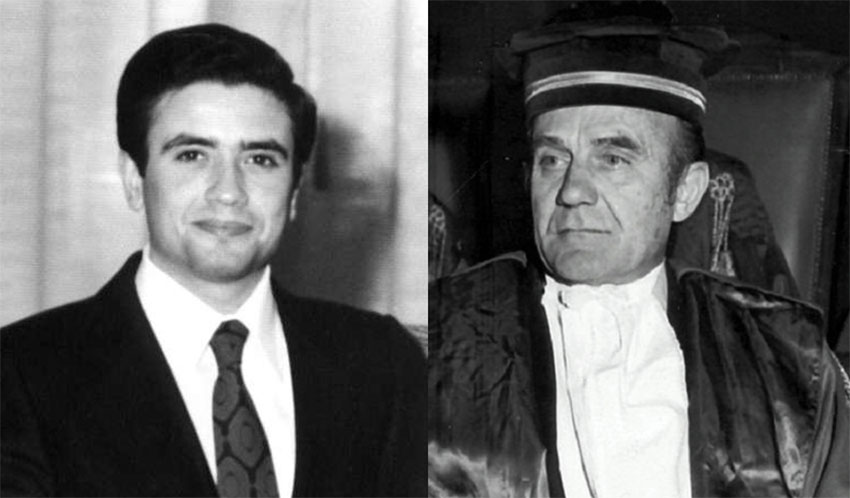

Rosario Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, guidato dalla fervida fede nella religione cattolica, era un giudice indipendente dai poteri forti della politica e aveva rifiutato la scorta “umana”, perché aveva dichiarato che sarebbe stato scortato dalla volontà divina. Quel 21 settembre del ’90, dopo essere stato colpito alla spalla e tentando di scappare, aggrappandosi alla vita, è stato freddato in volto. Perché era troppo onesto e credente nella giustizia, oltre che nella religione. A soli 38 anni ha lasciato un vuoto nella magistratura, e viene ricordato come un simbolo di rettitudine e di sacrificio per il proprio territorio, che ha cercato di perseguire i concetti di rispetto e giustizia per lo Stato e non per l’altro stato.

La Iustitia è la virtù morale per la quale si osserva in sé e in altri il dovere e il diritto; respĕctus è il sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità stessa di qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli. Entrambi i termini vengono adoperati dallo Stato e da quella società ─ organizzazione criminale ─ non ufficializzata, ma riconosciuta da una parte della comunità. Società per la quale il rispetto si può esercitare solamente facendosi giustizia con i propri mezzi e secondo le consuetudini e rituali di questa istituzione. A soli 27 anni, nel 1979, Livatino fu nominato sostituto procuratore del Tribunale di Agrigento e iniziò a indagare sulla mafia agrigentina, la Stidda, composta da uomini che si volevano contrapporre a Cosa Nostra e imporre il proprio dominio sul territorio agrigentino e nisseno. In particolare, si occupò dei rapporti della mafia con i circuiti dell’economia, dando inizio a quella che, in seguito, verrà chiamata Tangentopoli Siciliana. Grazie alle sue indagini sono stati inferti duri colpi alla mafia attraverso la confisca dei beni.

Era però così giovane che gli era stato assegnato, a solo otto mesi dalla sua morte e in maniera poco lusinghiera, l’appellativo di giudice “ragazzino” da quella che all’epoca era la massima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Anche se lo stesso Cossiga ha smentito con una lettera diretta ai genitori del magistrato, la seguente esternazione ha ferito ulteriormente i parenti e tutti coloro che credevano nel lavoro e nei valori perseguiti da Rosario:

«Possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso ritiene di dover esercitare l’azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un’autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l’amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta».

Ritornando sulla SS640, a qualche chilometro di distanza dell’agguato a Livatino, sempre in un caldo settembre di due anni prima, perdeva la vita un altro giudice, Antonino Saetta, insieme al figlio, mentre tornava a Palermo da Canicattì, come una persona normale, dopo aver festeggiato il battesimo di un nipote. Una persona normale che svolgeva il proprio lavoro con l’ambizione di onorare costantemente la legge e le istituzione. L’uccisione di quest’ultimo è stato un duro colpo da parte della mafia, in quanto per la prima volta veniva colpito un giudice giudicante e non inquirente, come i suoi “colleghi” coinvolti nel regolamento di conti di Cosa Nostra. Infatti Saetta ebbe la “colpa” di occuparsi prima del processo sull’uccisione del giudice Chinnici e poi di presiedere quello relativo all’assassinio del capitano Basile. In questo processo venne capovolta la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado: in secondo grado, infatti in secondo grado, furono dichiarati colpevoli e condannati alla massima pena gli imputati Giuseppe Puccio, Armando Bonanno, e Giuseppe Madonia, detto “Piddu”.

Così il 25 settembre del 1988, la SS640 è teatro di quest’altro tremendo agguato, che stronca in un attimo la vita di un’ennesima toga, in nome del rispetto e della giustizia di quell’altro stato.

Il 4 giugno scorso, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’indomani degli scandali che hanno colpito i giudici del CSM, ha parlato di «ferita grave, anzi gravissima».

La bramosia di potere induce comportamenti indegni anche in coloro che dovrebbero essere i paladini della giustizia e un esempio per tutta la società. Per questo motivo è importante ricordare chi ha cercato di applicare la legge in maniera corretta e in linea con i principi costituzionali, rimanendo sempre schivo e lontano dai compromessi necessari per il raggiungimento dell’agognato potere; come le due toghe sopra indicate, che hanno perso la vita per migliorare, senza essere degli eroi, la propria terra facendo fede a quel concetto di onore vero non adulterato da vili scorciatoie spuzzose.

Papa Francesco, nel discorso ai ragazzi di Scampia del 21 marzo 2015, ha adoperato questo termine per assegnare un aggettivo calzante e onomatopeico alla corruzione: un essere che è corrotto è come materia in decomposizione che puzza, e quindi la corruzione spuzza.

Ed è proprio la corruzione che unisce i destini delle due toghe. Livatino combatte la corruzione dei politici e degli imprenditori che scendono a compromessi con la mafia locale, spianandole la strada negli appalti e concessioni. Saetta, invece, rimane sordo al richiamo della corruzione a cui era esposto, in quanto chiamato a giudicare persone “illustri” della criminalità. Antonino e Rosario sono due canicattinesi che hanno lasciato delle tracce su quella strada tortuosa e sdrucciolevole della legalità. Nel 2011 il sindaco della loro città natale aveva richiesto di intitolare la SS640 ai due magistrati, ma la sua proposta è volata nell’aria nell’indifferenza che le stesse istituzioni locali e nazionali hanno nei confronti di queste persone che in maniera inconsapevole diventano un esempio per calmierare facili entusiasmi di legalità. Solamente dopo quasi trent’anni, nel 2016 e nel 2017, sono stati intitolati a loro nome i due viadotti, rispettivamente al km 12,5 per Livatino e al km 44 per Saetta.

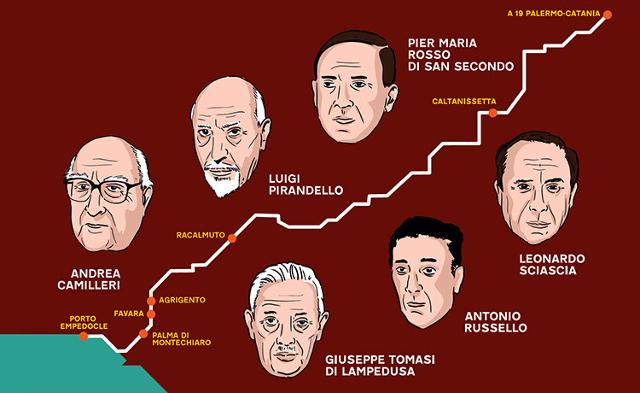

Quella strada, teatro di morte di questi due giudici, ora si chiama “La strada degli scrittori” e nella rotonda di San Pietro si trova un cartello stradale con la mappa muta della Sicilia che riporta, lungo il percorso che collega le due provincie di Agrigento e Caltanissetta, i volti dei principali scrittori natii della zona o che hanno ambientato le proprie opere in questo territorio: Pirandello, Camilleri, Rosso di San Secondo, Tomasi di Lampedusa, Ruscello e Sciascia.

Il progetto nato, nel 2013, dall’idea del giornalista del Corriere della Sera, Felice Cavallaro, e poi corroborato dall’impegno di ANAS, ha portato, nel 2016, alla nuova denominazione della SS640. È stato tracciato anche un itinerario turistico-letterario lungo i luoghi vissuti o narrati dalle suddette illustre penne della letteratura italiana. Questa iniziativa potrà aiutare anche a mantenere viva la memoria di questi due giudici, visto che le mafie non dimenticano e invece lo Stato tende ad avere delle amnesie, a dimenticare chi ha perso la propria vita solo per aver ottemperato il proprio impegno professionale.

Riportando una delle frasi di Livatino:

«Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili».

Le istituzioni dovranno cercare di recuperare un po’ di credibilità sui cittadini italiani, e non solo sui siciliani, mantenendo viva la memoria di chi ha scritto storie e romanzi, osservando la realtà, e di chi invece, come i due togati, ha scritto la realtà vivendo e morendo per migliorarla. Attraverso la cultura e la memoria storica si può dare vita ad una società attenta e consapevole.

I commenti sono chiusi.