Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta escono alcuni dei più importanti film di Alfred Hitchcock: La donna che visse due volte (1958), Intrigo internazionale (1959), Psycho (1960), Gli uccelli (1963). Si tratta di titoli usciti davvero a poca distanza di tempo, uno dietro l’altro, mostrando come la “macchina” hitchcockiana fosse in un periodo di grazia memorabile. Sono film consumati dagli spettatori come dalla critica, tanto sono le revisioni per gli appassionati, così anche le riletture di chi oltre al piacere della suspense, di cui il regista è maestro, ha voluto guardare oltre, sviscerandone i contenuti e riabilitandolo sin dagli anni Sessanta come un autore a tutto tondo. Film come Psycho, su cui si concentreremo, richiedono davvero più revisioni per poterne vedere tutti gli aspetti significativi – la maestria della tecnica narrativa, la costruzione estremamente pianificata, studiata di Hitchcock di ogni inquadratura e dunque di tutto l’insieme, che si riverbera continuamente nelle singole parti.

Discesa negli inferi

Psycho è anche una delle punte più violente del regista, uno dei film più duri, tanto che non ebbe nemmeno una facile gestazione. Paramount Pictures, infatti, tentò di scoraggiare il regista dal portare avanti il progetto, non trovando, come altri collaboratori di Hitchcock, elementi granché promettenti. Il romanzo da cui è tratto, Psycho di Robert Bloch, non presentava nulla di particolarmente eccelso – lo stesso sceneggiatore, Joseph Stefano, si sorprese che un uomo della nomea di Hitchcock potesse trovare interessante quel libro. E la casa di produzione, a sua volta, giudicava il contenuto troppo sordido e scioccante per poter trovare una via in una loro realizzazione cinematografica. Hitchcock non demorse, tanto che fece la rara proposta di finanziare da sé il film. Si tratta, dunque, di un caso di film a basso budget, circa 800.000 dollari, che ricorda per analogia i film di serie b con cui si stava andando a confrontare.

In quel periodo Hitchcock era alle prese anche con una serie televisiva nota ancora oggi: Alfred Hitchcock Presents, e per rimediare anche alle difficoltà avanzate dalla Paramount, girò il film con la propria troupe televisiva. I tempi della televisione erano ben più stretti, le misure più economiche: ma ciò che doveva essere organizzato in maggiore economia, ne guadagnò di compattezza. Anche il cast di attori era lontano dai grandi nomi che hanno spesso popolato le pellicole hitchcockiane, come James Stewart, Cary Grant, Grace Kelly. Anthony Perkins ai tempi era pressoché ignoto, e la più nota Janet Leigh, la star del caso, ironicamente viene uccisa a metà film. Hitchcock stesso in verità non sentiva di voler fare nulla di veramente importante (ed è caratteristica del suo ricorrente understatement), pensava persino che alla fine sarebbe stato un fallimento economico. La storia ha smentito l’ondata di scetticismo dietro le quinte: è stato il più grande successo commerciale del regista.

Il pubblico fu conquistato da Psycho, complice d’altronde la campagna promozionale dello stesso Hitchcock, mentre la critica, dopo un iniziale disprezzo e delusione, dovette rielaborarlo per comprenderne meglio il valore. Le premesse sulla carta non sembravano preannunciare un grande coinvolgimento dello spettatore. Non solo non c’era il potere attrattivo delle grandi star, ma i personaggi – come fa notare anche Truffaut nel suo famoso libro di intervista Il cinema secondo Hitchcock – erano ben lontani dal rivestire un’attrazione, perlomeno morale, tale da consentire di parteggiare per la protagonista, ad esempio. Il mondo di Psycho è un mondo repulsivo anche per questo: nei suoi aspetti ordinari parla di piccoli uomini caduti in banalità, nei suoi aspetti straordinari, come lo stesso Norman Bates, crea momenti di puro terrore. Lo stesso legame che lo spettatore articola con Marion Crane (Janet Leigh) è sfaccettato tanto quanto quello creato con Norman Bates, rivelando delle doppiezze di cui tutti noi siamo capaci e che lo stesso Hitchcock conosceva bene, manipolandoci ad arte. Torna come in altre opere hitchcockiane, e La finestra sul cortile probabilmente è la più famosa ed emblematica, il tema del voyeurismo.

La prima scena del film si apre con una panoramica su Phoenix, in Arizona. Lo scenario è dunque urbano, industriale, ripreso con una luce aspra, e come in tanti altri film del regista, si passa dal generale al particolare. La camera avanza verso un hotel, e in particolare la finestra di una camera. Già in quest’ultimo particolare si possono notare i primi segni di una costruzione tematica ramificata ovunque: la fessura lasciata dalle persiane abbassate riempie progressivamente l’inquadratura, ma è uno spazio tanto ravvicinato quanto di impenetrabile oscurità, se non per un piccolo punto di luce ancora affilata, sinistra. Ricorda un abisso. Lo spettatore è un peeping Tom che si intrufola nella stanza, la quale scopriamo essere quella di Marion Crane con il compagno Sam. La scena presenta un erotismo inconsueto anche per lo stesso Hitchcock: i corpi si cercano, si avvinghiano, l’attrice Janet Leigh è in intimo, un’esposizione del corpo del tutto inconsueta per un periodo hollywoodiano come quello. L’osservare si fa persino indiscreto, e viene connesso al tema del sesso, collegamento che sarà ripetuto anche dalle dinamiche che Norman intrattiene con Marion. Voyeurismo e desiderio sono evidentemente collegati, ma la connotazione non è soltanto esplicitamente sessuale, ma riguarda tutto il mondo pulsionale, compreso lo spettro di emozioni e attese di uno spettatore.

Lo spettatore molte volte durante Psycho si trova in una posizione di complicità, sia rispetto a Marion che Norman. Innanzitutto è testimone della sua relazione nascosta, gravata da problemi finanziari di Sam che non permettono alla coppia di sposarsi né dunque di assumere una “rispettabile” ufficialità, come desidererebbe Marion – la quale significativamente vorrebbe che loro si incontrassero alla luce del sole, magari pranzando in un ambiente domestico, e, per un film perseguitato dalla figura autoritaria genitoriale, proprio sotto la fotografia della madre di lei. La relazione di Marion, dunque, non trova letteralmente aria fresca, non trova un felice completamento. Quando, tornando al lavoro dopo l’incontro con Sam, un cliente del suo capo deposita ben 40.000 dollari in contanti, si sedimenta nella donna una tentazione sempre più irresistibile. Affidatole il compito di depositarli in banca per il cliente, Marion lascia anzitempo il lavoro con il weekend alle porte. Inizia qui il furto e la fuga della protagonista, in un angosciante on-the-road, lontano dall’Arizona, verso la California. Lo spettatore può disprezzare il gesto di Marion, trovare la soluzione ai suoi problemi immorale, volgare, ma è questo che dà – come si suol dire – pepe alla vicenda, che muove l’interesse dello spettatore che, segretamente, supporta l’azione criminosa. Sulla strada vi saranno molte figure dallo sguardo, dalle domande pressanti che saranno un’occasione per la protagonista di ripensare alla propria azione, fermarsi in tempo, tornare indietro. Tuttavia lo spettatore, calatosi nella vicenda, non vuole essere propriamente salvato: il contesto della finzione permette di addentrarsi in azioni, situazioni, regioni in cui non si vorrebbe di certo incorrere nella realtà, e che si sfogano – come d’altronde insegnava già Aristotele nella Poetica – nella rappresentazione artistica. Tuttavia qua non vi è mai reale catarsi, i lacci della tensione non vengono mai del tutto allentati, i problemi che solleva non vengono del tutto risolti. La scia di squallore, brutalità non si dissolve ma continua da inquinare la coscienza.

In qualche modo Marion riflette le volontà dello spettatore e, come personaggio funzionale, le esegue, si fa vettore del suo desiderio. Così anche ne La finestra sul cortile James Stewart assisteva ai piccoli scenari visibili dagli appartamenti di fronte e si costruiva un suo apparato narrativo, voleva che le figure che lo animavano confermassero le sue teorie, aspettative e dunque i suoi desideri latenti. Hitchcock raffina questa basica dinamica narrativa spingendo sul puro filmico per approfondire il rapporto dello spettatore con il film: non dovevano essere meramente i personaggi in sé stessi, con le loro particolari qualità a formare un rapporto stretto con lo spettatore, ma il modo in cui la stessa regia, ed altri aspetti come il contributo musicale iconico di Hermann, animavano l’atmosfera del film e articolavano la voglia di andare oltre e di poter vedere oltre, fino a quando scatta la trappola tesa, quando è troppo tardi per arretrare.

Sono note alcune tecniche di dirottamento di Hitchcock, volte a distrarre lo spettatore per poi poter sorprenderlo ancora di più. Ad esempio è frequente l’uso di MacGuffin, cioè un aspetto narrativo che appare centrale nella storia di primo acchito, orientando l’attenzione di chi guarda, ma che poi si rivela secondario. I MacGuffin di Psycho sono la mazzetta di soldi: tutta la prima parte sembra orientata al furto di Marion, ma poi si discenderà in tutt’altre vie di sviluppo, tanto che persino gli stessi soldi finiranno in un sarcastico vortice di nulla. In parte lo è anche la figura della madre di Norman Bates, per cui Hitchcock si è dovuto abilmente ingegnare in modo che non fosse visibile, studiando ad esempio inquadrature dall’alto di molteplici effetti emotivi sullo spettatore nella gestione della tensione. Hitchcock però gioca sempre con esso, gli dà sempre le carte per, magari in una seconda revisione, vedere come le grandi rivelazioni del film fossero già inscritte non soltanto nelle inquadrature, ma nelle stesse allusioni dei dialoghi. Questo si vede in particolare nelle ironie sottese nella scena della cena tra Marion e Norman (non a caso il regista aveva bisogno di uno sceneggiatore con senso dell’umorismo per un materiale “sordido” come questo). Tante volte durante Psycho ci sono piccoli e grandi spiazzamenti, riconfigurazioni delle dinamiche intercorrenti, ombre che avanzano dal margine di un’inquadratura, o irrompono come forze irrazionali che denudano chi guarda. Il regista non permette mai allo spettatore di tornare in un contesto familiare e rassicurante. Come accade per la tradizione gotica, il luogo di sicurezza per eccellenza, l’ambiente domestico, viene smentito. La casa di Bates è una figura nera e imponente che sovrasta il motel, rigetta lo spettatore più che accoglierlo, covo di storture di misteriose implicazioni, voci materne di oscena malignità, figure fantasmatiche. E quando vi si penetra, lo si fa circospetti, inciampando in figure di morte e polverosa paralisi, con i suoi tanti cimeli di un tempo passato che possiede completamente il presente. Il film d’altronde, anche dopo la più importanti rivelazioni, infetta anche le scene dove pare ricostituirsi un ordine con il seme del dubbio, o ancora meglio, di un’oscurità irriducibile a spiegazioni razionali e dunque rassicuranti.

Tra le tante tecniche di costruzione hitchockiana c’è anche il graduale passaggio da una situazione di ordinarietà ad una di straordinarietà. Non era di certo l’ordinario a interessare il regista, come suggerisce la sua famosa frase su che cos’è il cinema: la vita meno le parti noiose. E il suo cinema è davvero l’esperienza umana intensificata, deformata nell’incubo, ma restituita più vividamente.

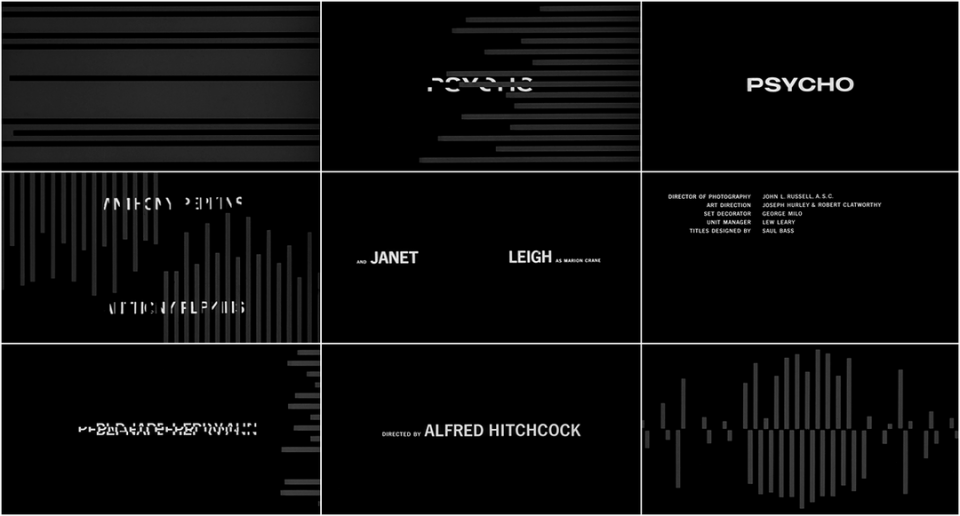

Nella compattezza di Psycho c’è anche il lavoro di Saul Bass: la famosa scena dei titoli di apertura è opera sua, con quel motivo astratto di linee orizzontali e verticali. Si tratta di un tema grafico che tornerà continuamente nel resto del film, articolando un’altra coppia tematica: l’ordine (che, naturalmente, è in parallelo all’ordinario) e la violenta rottura di esso. La geometria di linee torna nel reticolato urbano appena successivo ai titoli di testa, ma ancora nelle sbarre dello schienale del letto nella stanza di Sam e Marion (dove Sam è in linea verticale, e Marion sdraiata in orizzontale), e ancora nelle linee della scena della doccia (di cui Bass ha disegnato lo storyboard). In quest’ultima si può anche vedere un esempio di rottura dello schema di linee: a quest’ultimo schema partecipa la conformazione della doccia, il getto dell’acqua, ma a tagliare in diagonale quest’ordine è proprio il movimento del coltello di Bates, quando si avventa su Marion.

Truffaut fece notare come tutto il film sembrasse una scala dal normale all’anormale: la situazione tutto sommato comune della relazione clandestina, poi il furto, l’omicidio, la pura follia. L’american way of life di Marion, che Hitchcock critica sottilmente, tra il materialismo, la borghese nozione di rispettabilità, la ricerca di una facile felicità senza sacrifici, si allontana dal terreno urbano per strade secondarie e perturbanti. In altre parole, Psycho traghetta lo spettatore dal giorno alla notte. Il presentimento di abisso di quella fessura della finestra nella scena iniziale si amplifica, fino a una vera e propria discesa in una regione allucinata, andando alla deriva, al Bates Motel. Infatti il passaggio è ad una situazione, ancora, di relativa oggettività a una pura soggettività, come si nota dal viaggio in macchina di Marion verso la California, verso il regno di Norman Bates. Il senso di colpa attanaglia la sua coscienza in una morsa sempre più stretta. Il film è pieno di voci in questo senso, voci altrui di rimprovero, dell’autorità morale (ed è quella genitoriale, come anticipato), che infestano la mente dei protagonisti. Marion sente voci che occupano la sua mente nel viaggio, si figura la reazione degli altri al suo gesto e i rimproveri, caricandoli e caricandoli. Così le ore si dileguano senza che vi sia più una precisa cognizione temporale e scende il buio sulla visuale stradale. Ed è un buio percepito attraverso il suo sguardo, in macchina, mentre la pioggia rende la vista sulla strada sempre più sfocata, come un inferno che si sta impossessando di lei. La macchina da presa si avvicina sempre di più al suo volto, senza lasciarle scampo. È quel senso di eccessiva vicinanza replicato in tanti altri primi piani di Hitchcock, che sia il poliziotto che scruta la sua coscienza con un’inquadratura che fa apparire il suo volto gigante, e lei appuntata come uno chiodo, agitata, ma anche il repentino approssimarsi di Bates nel confronto durante la cena, mentre si svelano aspetti del suo carattere che gettano il sospetto sulla sua personalità e i suoi trascorsi e rendono la confidenza stabilita, all’improvviso, straniante. Non a torto Psycho ha una qualità onirica particolare anche nella stessa filmografia di Hitchcock.

E come in ogni sogno la psiche mostra riflessi indesiderati. Hitchcock è sempre stato interessato alla psicanalisi e l’ha volentieri inserita nei suoi film. Impossibile non pensare proprio a Psycho tra gli esempi più lampanti, con il chiaro complesso di Edipo di Bates, oltre che la sua repressione sessuale, e il legame tra eros e thanatos (morte). Zizek nel documentario The Pervert’s Guide to Cinema accenna, tra i tanti film affrontati, anche a Psycho, mostrando come la casa di Bates sia l’espressione dei tre livelli freudiani della psiche umana: al primo piano c’è il Super-Io, la figura autoritaria della madre, al piano terra l’Io, abitato da Bates nel suo aspetto normale e pubblico, e nel piano interrato c’è l’Es, luogo del caos, delle innominabili pulsioni di Norman. Zizek ha fatto notare che le comunicazioni tra Super-Io ed Es sono spesso strette, come mostra l’intento di Bates di far scendere la madre e nasconderla nella cantina. Norman in questo senso è un nome proprio ironico per il personaggio che lo porta, funzionando proprio per la sua qualità di crudo paradosso. Inoltre è vicino nelle lettere che lo compongono a quello di Marion. Hitchcock d’altronde moltiplica le immagini del doppio in Psycho, come fa anche in altri film (se ne può citare uno imperniato tutto sul tema: L’altro uomo). L’inquietante sorrisetto di Marion, nel vivo delle voci rimproveranti che sente, assomiglia al finale, iconico sguardo di Norman allo spettatore. La loro stessa situazione si riflette una nell’altra: il tentativo di evadere da una condizione angusta, il senso di intrappolamento, e quel momento di follia, il piccolo agitamento psichico provato dall’altrimenti ordinaria Marion, e che la fa avvicinare, nolente, a Bates (We all go a little mad sometimes). Il riconoscimento in Norman per Marion è un’occasione di pentimento, redenzione, possibilità di tornare sulla strada principale e maestra, se non fosse per lo sconcerto del rispecchiare il proprio fondo toccato in quello degli altri e doversene allontanare. Il doppio è strettamente legato alla nozione di perturbante spesso inscenata da Hitchcock: un elemento strano, e che pure richiama qualcosa di familiare, qualcosa che dimora anche dentro di noi. Molti critici hanno notato perfino una somiglianza fisica tra Sam e Norman, nel momento del confronto frontale: la vita di Sam non è virtuosa, in fondo, è una possibile versione sana di Norman, ma dove già alcuni dettagli di infelicità l’hanno slavata, e dove c’è un altro senso di confinamento. La trappola avvertita da Norman e Marion è dunque anche di Sam, che lamenta di sentirsi invischiato nei suoi debiti, ed è significativamente mostrato dietro un bancone, simile a un recinto, come Norman sta al bancone della reception del suo motel. Anche in questo filone può essere inserito il richiamo ai genitori presente nei vari personaggi.

Il film pullula anche di specchi, che non solo arricchiscono il tema del doppio, ma anche quello dello sguardo, assolutamente centrale in Psycho. Tutto l’immaginario del film può essere ricondotto a quest’ultimo. Significativamente nella primissima parte del film Marion si specchia, ma dopo il furto evita il proprio riflesso. La coscienza si è scissa, il disordine è stato apportato, e non si riesce più a guardare sé stessi, ma questo fa scivolare nelle proiezioni e riflessi negli altri, ancora più pericolosi.

L’immagine dell’occhio ricorre continuamente. Marion è continuamente guardata dagli altri, dal ricco cliente che adotta con lei un atteggiamento flirtante e paternalistico allo stesso tempo (altra proiezione genitoriale), dal poliziotto, e poi da Bates stesso, fino a elementi voyeuristici. Anche Bates, però, è guardato, e ne è masochisticamente consapevole come Marion. Un elemento del doppio e dell’identificazione reciproca è proprio il senso dell’impietoso sguardo altrui, come emerge dal confronto durante la cena tra Norman e Bates. Bates però ha un hobby: la tassidermia. Gli uccelli impagliati nel Bates Motel incombono su Bates: il personaggio non ne sopportava lo sguardo vivo, preferendo ridurlo alla totale passività. Ormai sarà evidente, ma Psycho è di certo un film che articola profondamente il senso di colpa come fenomeno psichico. Lo stesso Bates non riesce a guardare chiaramente sé stesso, ma si fa guardare dagli altri, come a relegare inconsciamente agli uccelli una consapevolezza che non vuole fare sua.

Così come non sopporta la vita delle proprie vittime animali, non sopporta nemmeno la sessualità e la carne viva di Marion, da cui si sente attratto, senza riuscire a farlo accettare dal suo Super-Io. Per “appropriarsi”, relazionarsi di questi corpi Bates li deve uccidere: Marion poteva agilmente diventare un’altra delle creature impagliate di Norman. D’altronde gli uccelli possono ricordare altri noti volatili di Hitchcock, da Gli uccelli, e che a loro volta sono stati interpretati come l’aggressione dello sguardo maschile.

L’elemento dell’occhio d’altronde è circolare e a sua volta può suggerire una rottura dell’equilibrio di linee verticali e orizzontali sopracitato. Lo sguardo che turba, e che può turbare lo stesso spettatore, porta quel grado di caos già accennato nella composizione visuale, disturbandone la linearità. La vita della psiche non può sottomettersi a linee ordinate, ma è destinata talvolta a sconvolgerle, e tante altre a minare sottilmente il suo equilibrio.

La circolarità assomiglia al vortice, la stessa forma, peraltro con connotati altrettanto liquidi, delle varie immagini di scarico che compaiono in Psycho. La mdp si concentra sullo scarico della doccia, che porta via con sé il sangue di Marion, un dettaglio su cui indugia volentieri il regista, così anche c’è lo sprofondamento della macchina di Marion, ad opera di Bates, nelle acque, in un ulteriore repertorio di immagini tutte dedicate alla pulizia, alla rimozione del disordine. La lunga contemplazione del regista su di essi suggerisce che oltre allo scarico e all’ilusione del rimosso permane un elemento inscalfito: l’indesiderato è solo confluito in una regione più interrata, più profonda, ma impossibile da eliminare per davvero. Lo scarico della doccia, le acque che fagocitano la macchina di Marion sono colorate di un’oscurità tanto simile a quel buio abissale dell’inizio: dentro vi dimorano tutti gli irrazionali rimossi e che costituiranno una permanente incognita.