Clima e ambiente sono temi ormai centrali nel dibattito pubblico italiano ed europeo, e anche il mondo dell’informazione sta iniziando a prestarvi maggiore attenzione. Sempre più di frequente leggiamo inchieste relative ad industrie inquinanti o progetti ad alto impatto ambientale, e dietro queste indagini ci sono giornalisti come Alessandro Runci. Romano, classe ‘80, ricercatore, da quattro anni è climate e finance campaigner per Re:Common, una delle più importanti realtà italiane nel campo dell’attivismo ecologista e del giornalismo investigativo. Nel 2014 Re:Common ha presentato alla procura di Milano l’esposto che ha dato il via al processo OPL-245, un procedimento che vede alla sbarra per corruzione i colossi ENI e Shell. Il lavoro più recente del gruppo, curato proprio da Runci, riguarda invece il complesso rapporto tra finanza e crisi climatica.

Leggi anche: Luca Mercalli: «Combatterò la battaglia per il clima fino all’ultima pallottola»

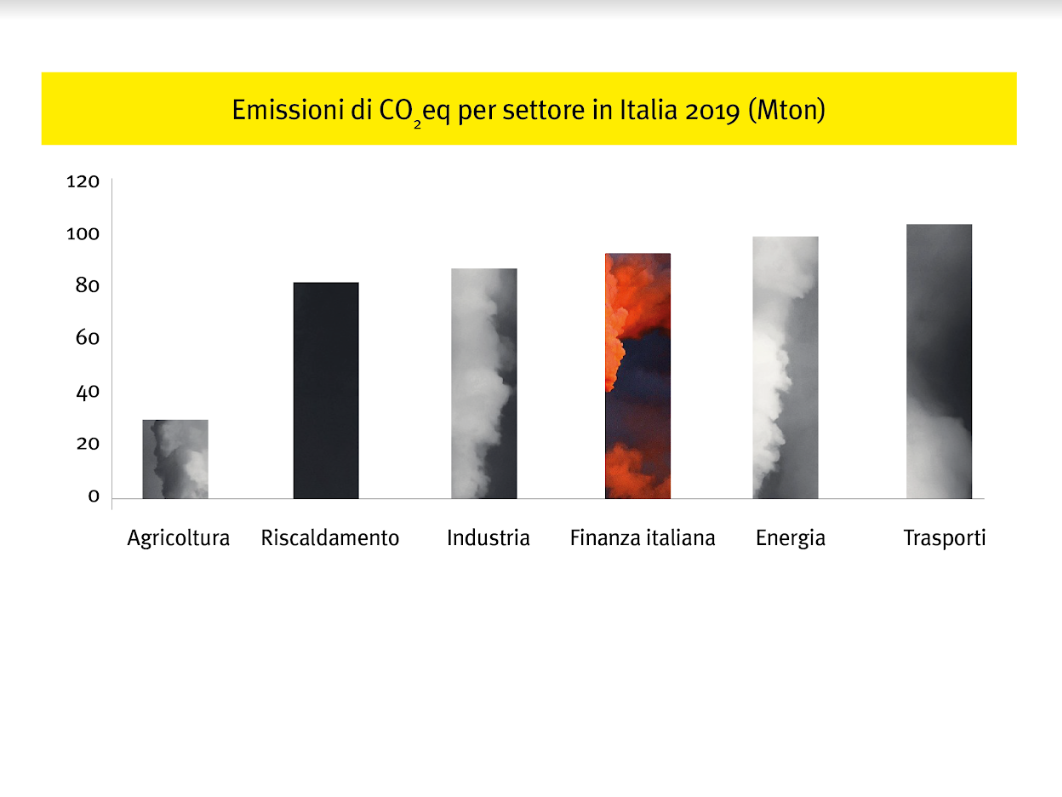

Nella tua inchiesta – pubblicata in esclusiva da l’Espresso – affermi che la finanza italiana “emette” novanta milioni di tonnellate di CO2 annue, più di tutto l’apparato industriale italiano. Come si spiega?

«Perché le grandi banche, assicurazioni e fondi d’investimento italiani continuano a finanziare progetti devastanti per l’ambiente e le persone, in barba alle indicazioni sempre più allarmate del mondo scientifico.

Ma permettimi di fare un passo indietro. Questo lavoro nasce da tre anni di campagna sul disinvestimento portata avanti assieme a Greenpeace Italia. Ci siamo concentrati in particolare sulle due principali banche del nostro Paese, Unicredit e Intesa San Paolo, e sul principale gruppo assicurativo, Generali Assicurazioni.

Spesso di fronte alle nostre denunce le dirigenze di queste aziende si limitavano a scaricare le colpe sui loro clienti. ‘Noi finanziamo, l’uso che viene fatto di questi capitali non ci riguarda’ è la frase che ci siamo sentiti ripetere più e più volte. Per questo abbiamo iniziato a pensare a questo progetto: calcolare non solo quanti soldi vengano investiti nei combustibili fossili, ma anche quanta CO2 ne risulti, è un modo per mettere il mondo della finanza di fronte alle sue responsabilità.

Come hai detto, in Italia il settore finanziario “emette” circa novanta milioni di tonnellate di CO2 equivalente annue, più dell’apparato industriale, dell’agricoltura, dei riscaldamenti, e dietro solo a produzione energetica e trasporti. Per darti un’idea, parliamo grossomodo delle stesse emissioni annue di una nazione come l’Austria.

Sono cifre mostruose, e che comunque non rendono giustizia all’entità del danno. Ogni euro investito nei fossili, infatti, e un euro sottratto alla transizione energetica.

Dal nostro studio emergono chiaramente anche i nomi dei responsabili: Unicredit e Intesa San Paolo sono origine da sole dell’80% dell’impatto della finanza italiana, mentre tra fondi d’investimento e assicurativi emergono Generali, Azimuth e Anima».

Molte delle aziende che citi, però, si presentano come green e attente alla salute del pianeta. Tutto falso?

«Purtroppo sì. È quello che viene comunemente definito greenwashing, quell’insieme di strategie comunicative volte a distogliere l’attenzione dalle responsabilità delle grandi aziende.

Molto spesso le multinazionali del settore propagandano l’istituzione di fondi sostenibili o i loro investimenti nel settore delle rinnovabili. Ma c’è un problema di scala: se tu investi – poniamo – undici miliardi nel carbone e uno nell’eolico sei parte del problema, non della soluzione. Senza disinvestimento non è possibile pensare nessuna transizione ecologica.

Poi ci sono le policy ingannevoli. Alcune aziende si sono dotate in questi anni, grazie anche alla pressione degli attivisti, di regolamenti interni virtuosi. Penso ad esempio alla francese Crédit Agricole, che si è impegnata ad azzerare gli investimenti nel carbone entro il 2030. Altri soggetti, però, usano le loro policy come occasioni mediatiche più che di ripensamento sostanziale delle proprie strategie. È il caso di Intesa, che ha promesso di ridurre il finanziamento al carbone, limitandosi in realtà a finanziare non più il singolo progetto impattante, ma “solo” l’azienda che lo promuove. Operazioni cosmetiche che non hanno nessun effetto reale».

In quali progetti sono coinvolte le banche del nostro Paese? Fammi qualche esempio.

«Prendiamo Intesa San Paolo. Finanzia la centrale a carbone di Tuzla, in Bosnia. Parliamo di un impianto ancora in costruzione, che se finito non potrà che restare attivo per decenni, in barba ai target europei che impongono l’abbandono del carbone entro il 2030 (questo limite, in Italia, è anticipato al 2025). Lo stesso vale per la RWE, colosso tedesco del carbone sostenuto anche da soldi italiani.

Poi, un ruolo importante lo ha ENI, che oltre ad essere finanziata dagli istituti di credito del nostro paese è in maggioranza di proprietà statale e appare tra le trenta aziende più inquinanti del mondo.

Se vogliamo tracciare qualche linea, possiamo dire che Generali è molto esposta nel carbone ceco e polacco – due paesi parte del fronte dei blocker, le nazioni che si oppongono a ogni politica di contrasto al cambiamento climatico. La società triestina, peraltro, ha concesso prestiti anche ad alcune controllate di EPH, holding ceca che possiede la centrale a carbone di Fiume Santo in Sardegna, da anni bersaglio dei comitati locali. Intesa è la banca europea più coinvolta nel settore delle estrazioni nell’Artico russo, mentre Unicredit è il decimo prestatore comunitario del settore carbonifero, e in particolare finanzia progetti pericolosissimi anche dal punto di vista dei diritti umani in Turchia».

Leggi anche: Italia e Fridays for future: a che punto siamo?

In un momento come questo, però, dominato dalla paura per gli effetti economici della pandemia, non dovremmo allentare un po’ il controllo sull’ambiente come sostiene anche parte della nostra politica?

«Crisi climatica e crisi sanitaria sono legate tra loro: è il momento di scegliere. Nel caso del clima, abbiamo di fronte tre strade: non agire, aspettando che il pianeta bruci (letteralmente); ritardare l’azione fino a quando gli effetti non saranno troppo gravi – e abbiamo visto col coronavirus cosa comporti agire in ritardo; oppure programmare da ora un’uscita rapida e pianificata dai combustibili fossili, iniziando una vera transizione energetica.

Che questo implichi la perdita di posti di lavoro, come ancora sostiene qualcuno, è una posizione non più difendibile. Non solo la transizione porta con sé un enorme aiuto all’occupazione, ma abbiamo visto col caso delle centrali a carbone come ritardare l’abbandono dei fossili senza preoccuparsi delle alternative significhi solo abbandonare al proprio destino i lavoratori. Più aspettiamo, più gravi saranno le conseguenze economiche».

Quali sono le alternative al nostro sistema energetico?

«Ognuno fa il suo mestiere, e non spetta a noi dettagliare le alternative. Oggi, peraltro, lo strapotere delle corporation legate al fossile rallenta moltissimo il dibattito su questo tema.

Su questo però voglio essere chiaro: il problema non è solo tecnologico, ma anche e sopratutto politico. La domanda da porsi è: alternative per chi e per fare che cosa? Altrimenti il dibattito rimane sterile e da adito agli escamotage che vediamo, come chi propone il gas come “alternativa” al carbone.

Noi pensiamo che la transizione implichi un ripensamento di carattere sistemico, che inizi a definire l’energia come una risorsa disponibile per tutti e tutte e non come una commodity».

Insomma, un po’ il celebre system change not climate change degli scioperi per il clima.

«È esattamente ciò che intendiamo noi».

Leggi anche: «La normalità era il problema»: theWise incontra Rossella Muroni