Lo scorso lunedì 26 aprile è andato in onda il consueto episodio di Report, il celebre programma Rai di giornalismo d’inchiesta. Nella puntata un corposo servizio ha riguardato il Veneto e la gestione regionale della pandemia da coronavirus. O meglio, i suoi lati oscuri.

Nulla di nuovo per chi si interessa di sanità. Le domande che pone Report sono le stesse che tantissimi cittadini veneti, ma soprattutto la quasi totalità dei lavoratori della sanità si fanno da mesi, dall’inizio di quella seconda ondata che ha significato per il Veneto una quantità elevatissima di morti e al contempo la testarda permanenza in zona gialla nonostante gli obitori fossero al collasso, come Bergamo durante la prima ondata.

C’è ancora molto da dire. Report ha dato una bella grattata alla superficie, ed è comunque un gran risultato. Alla trasmissione va il merito di essere riuscita a dare quella spintarella fondamentale affinché si faccia ufficialmente luce sulla vicenda, visto che finora tutta la polvere è rimasta sotto al tappeto coperta dall’omertà generalizzata di una regione in cui il dissenso è fortemente disincentivato, per usare un eufemismo.

Da “modello Veneto” a “fallimento Veneto”

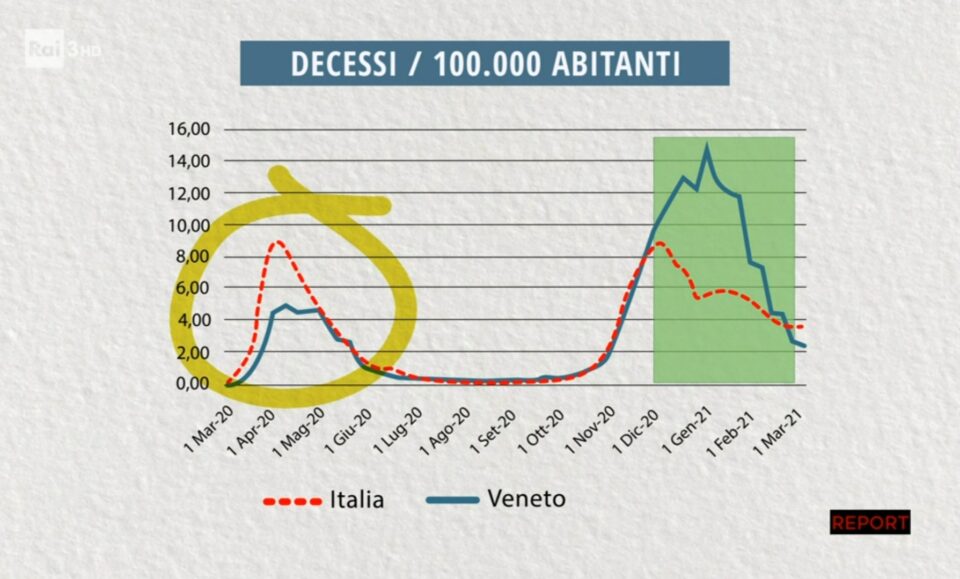

La prima e più stridente incongruenza nella gestione veneta della pandemia è l’enorme differenza nell’incidenza dei morti tra la prima e la seconda ondata.

Nella prima ondata non si parlava d’altro che di “modello Veneto” e della vincente strategia che ha portato la regione ad avere numeri ampiamente al di sotto della vicina Lombardia. La strategia applicata nel primo focolaio di Vo’ Euganeo, consistente nella chiusura dei confini comunali e nello screening dell’intera popolazione, aveva fermato sul nascere una potenziale esplosione dei contagi.

Nella seconda ondata invece tutto è andato a farsi benedire e a un certo punto un malato italiano su quattro si trovava in Veneto. Nonostante questo la regione rimaneva in zona gialla, permettendo al virus di cavalcare indisturbato in lungo e in largo.

Quindi, cos’è cambiato? La principale e più importante variabile cambiata tra le due ondate ha un nome e un cognome: Andrea Crisanti.

Crisanti, la Cassandra inascoltata

Il prof. Andrea Crisanti è stato il fautore del successo della Regione Veneto nella prima ondata. Ha gestito generosamente il suo laboratorio presso l’Università di Padova, un polo di eccellenza che all’esplosione della pandemia era pienamente operativo e grazie alla lungimiranza del professore era già dotato dei reagenti necessari a processare un gran numero di tamponi molecolari, fondamentali per applicare il modello da lui proposto e per cui il Veneto è poi diventato famoso in tutto il mondo.

Crisanti fu il primo a sottolineare la necessità di sottoporre a tampone le persone provenienti dalla Cina, direttamente in aeroporto. Inutile dire che venne immediatamente messo in riga dall’allora direttore generale Domenico Mantoan con la famosa lettera al vetriolo, che chiudeva ogni possibilità in tal senso.

Pochi mesi prima della seconda ondata, la rottura. La goccia che fece traboccare il vaso è stata versata quando il presidente della regione Zaia ha di fatto privato Crisanti dei meriti che oggettivamente gli spettavano, nel tentativo di evitare una narrazione che lo vedeva in secondo piano rispetto al professore. Luca Zaia che, è giusto ricordarlo, è quello che voleva sperimentare in Veneto l’Avigan (una bufala conclamata), che disse che «se il virus perde forza vuol dire che è artificiale» e che definì i primi, inaffidabili tamponi rapidi «strepitosi».

Su questo ultimo punto Crisanti è stato (di nuovo) il primo a evidenziare nell’estate del 2020 che scegliere i tamponi rapidi quale principale metodo di screening per la successiva seconda ondata era un errore madornale che i veneti avrebbero pagato a caro prezzo, in vite umane. Venne ignorato e ora i morti sono sotto gli occhi di tutti.

Leggi anche: Lega e Veneto, a never-ending love story.

Test rapidi: sensibilità vs specificità

L’avvento dei test rapidi venne accolto dalla dirigenza veneta come la panacea a tutti i mali. Economici, pratici, veloci, sarebbero stati in grado di garantire screening massivi con una precisione altissima.

Su questo punto, un paio di concetti fondamentali. Nei test diagnostici – come i tamponi – ci sono due aspetti da considerare per valutarne la precisione: la sensibilità e la specificità.

La specificità indica la probabilità che una persona sana risulti negativa al test. Avere un test altamente specifico significa che avremo pochi falsi positivi, ovvero persone che vengono rilevate come infette ma che in realtà non lo sono. I falsi positivi non sono particolarmente gravi, finché i numeri sono entro un range accettabile: si tratta di persone che faranno una quarantena per niente, fondamentalmente un eccesso di prudenza.

La sensibilità indica la probabilità che un malato risulti positivo al test. Un test altamente sensibile significa anche che avremo pochi falsi negativi, ovvero persone che vengono rilevate come non infette ma che in realtà lo sono. Questo è il valore cui stare attenti: ogni persona infetta non sottoposta a quarantena è un diffusore perfetto per il virus, quindi è fondamentale avere test molto specifici.

L’inattendibilità dei test rapidi

I tamponi rapidi inizialmente erano test molto specifici ma non sufficientemente sensibili. Significa che davano parecchi falsi negativi, almeno fino all’avvento dei test di ultima generazione, disponibili dopo che la seconda ondata era già scemata e il danno ormai fatto.

I primi test erano proprio quelli scelti inizialmente dalla Regione Veneto e non erano sufficientemente sensibili, come dimostrò il prof. Crisanti con uno studio su millecinquecento persone testate all’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Padova. A queste persone venne eseguito a stretto giro sia un tampone rapido che un tampone molecolare, per controllarne la reale efficacia. I risultati ottenuti da Crisanti sono inclementi: ogni dieci test rapidi tre erano falsi negativi. Una sensibilità assolutamente inadeguata, che avrebbe lasciato a spasso una quantità allucinante di infetti, liberi di infettare altre persone. E, chiaramente, non rilevati ai fini dell’indice Rt.

Stando alle registrazioni di Report, i vertici regionali forzarono il primario del pronto soccorso di Padova a negare lo studio, come ammesso in una registrazione ottenuta dall’autore del servizio, Danilo Procaccianti. La Regione ha comunque ignorato lo studio pur avendone ricevuta copia e ha impiegato i test rapidi estensivamente nel corso di tutta la seconda ondata.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

I numeri gonfiati sulle terapie intensive

Ma perché il Veneto è rimasto in zona gialla?

Oltre ai tamponi rapidi – che non hanno rilevato un gran numero di infetti – un altro componente fondamentale dell’indice Rt è la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva. Il Veneto aveva comunicato al governo di avere mille posti letto a tale scopo. Per capirci, si tratta di un numero molto alto per la dimensione della regione.

E infatti i conti non tornano.

I posti di terapia intensiva hanno bisogno di grandi risorse sia materiali che umane. Servono strutture adeguate, respiratori elettrici ma anche medici, anestesisti, infermieri che data la gravità dei casi e il continuo monitoraggio necessario possono seguire ognuno pochi pazienti, se paragonato a quanto avviene in un reparto normale. Ne consegue che per aumentare anche di poco la disponibilità di letti in terapia intensiva serve molto personale che, a conti fatti, la Regione non aveva a disposizione.

Stando a quanto riferisce Report, dei mille posti dichiarati in realtà si poteva contare su circa settecento letti operativi. Il picco si è toccato con trecentocinquanta letti occupati, ovvero il 50% di occupazione delle terapie intensive realmente operative. Numeri che come minimo avrebbero dovuto portare in zona arancione se non addirittura rossa.

Peccato che il dato comunicato al governo era di mille posti, non settecento, quindi l’occupazione ai fini dell’indice Rt era solo del 35%. Sufficiente quindi a rimanere erroneamente in zona gialla.

Un trucchetto pagato in vite umane.

Gli asintomatici “precompilati”

Altro punto in cui non tornano i conti è quello degli asintomatici. Sempre ai fini dell’indice Rt non si conteggiano i malati asintomatici bensì esclusivamente quelli sintomatici, ovvero quelli che possono potenzialmente andare ad occupare risorse negli ospedali.

In varie conferenze stampa Zaia ha affermato che il numero di asintomatici rilevati in Veneto era pari al 95%, un numero che rispetto alla media nazionale (60%) non sta né in cielo né in terra. Da dove arrivano questi numeri?

Leggi anche: Come si effettua il calcolo dell’Rt?

Report ha intervistato anonimamente un’operatrice telefonica addetta al tracciamento dei malati, ovvero quella persona che materialmente compila il campo sulla scheda del paziente per mettere a sistema se si tratti di un sintomatico o di un asintomatico. Ebbene, la dipendente riferisce che a novembre 2020 quando inseriva il risultato di un tampone trovava la scheda già precompilata e indicante il paziente sempre come asintomatico, prima che il malato venisse realmente contattato.

Con un software del genere si fa presto a ottenere un valore come quello sbandierato da Zaia in conferenza stampa.

La scoperta dell’acqua calda

L’inchiesta di Report ha certamente scoperchiato un vaso di Pandora le cui conseguenze potrebbero essere pesantissime per la dirigenza veneta e va dato merito alla trasmissione di aver portato la questione al grande pubblico.

Eppure in larghissima parte si tratta di informazioni che già circolavano da tempo: tutti i link presenti su questo stesso articolo sono dell’epoca dei fatti, tra marzo e dicembre del 2020, quindi niente di nuovo.

Da una decina d’anni infatti la sanità in Veneto ha visto un depauperamento costante e il contemporaneo fiorire di centri medici privati a intercettare la moltitudine di veneti costretti a pagare due volte per avere una prestazione in tempi ragionevoli: prima con le tasse, poi con il portafogli. Una cosa impensabile un tempo, quando la peculiarità della sanità pubblica veneta di integrare un approccio socio-sanitario nel territorio ne faceva un’avanguardia nel panorama italiano.

Ora invece l’attenzione è tutta sui numeri e sulle classifiche. Così la Regione si concentra sui Lea (livelli essenziali di assistenza) ma solo in funzione di piazzarsi bene in classifica, senza entrare più di tanto nel merito del servizio offerto ai cittadini. Ne è un esempio l’uso delle “liste di galleggiamento“, un sistema con cui i cittadini veneti hanno spesso a che fare: il cittadino chiama il centro prenotazioni, che nell’impossibilità di fornire una prestazione entro la tempistica indicata dal medico risponde con un generico «la richiamiamo noi».

In quel momento il timer che conteggia la durata della lista d’attesa ai fini Lea si ferma, a prescindere che poi la persona venga richiamata in un tempo ragionevole oppure no, cosa quest’ultima che accade spesso. Risultato: la lista d’attesa è azzerata a fronte di una prestazione non ancora dispensata.

Leggi anche: “Perché guariremo”, il libro mai pubblicato ma che tutti dovrebbero leggere.

Il ruolo dei comitati locali e l’esposto presso le procure venete

Molti cittadini venuti a conoscenza di questi meccanismi hanno voluto agire per raccogliere segnalazioni e dare supporto. Questi gruppi hanno riunito sindacati, forze di opposizione, associazioni del malato, cooperative e varie realtà che ruotano intorno al mondo della sanità creando dei comitati locali che sono spuntati come funghi in tutta la regione, sintomo di un problema ampiamente diffuso.

Il passo successivo è stato quello di coordinarsi ed è così che è nato il CoVeSaP – Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, che riunisce i vari comitati locali e gestisce le iniziative comuni. Una di queste è stata la stesura e il conseguente invio di un esposto presso le procure venete.

Tale esposto rileva tutte le criticità sopra elencate e anche di più. Si tratta di un documento che i promotori si augurano possa dare il la a delle indagini ufficiali.

Anche Laura Puppato, ex parlamentare del PD, ha presentato un proprio esposto presso le procure venete, come da lei stessa affermato durante la puntata.

La legge Brunetta

L’esposto è l’unica possibilità concreta di fare davvero chiarezza. Ottenere informazioni infatti è quasi impossibile non solo per dei privati cittadini ma anche per i comitati e addirittura per le forze politiche di opposizione. Il mondo della sanità pubblica veneta non permette il dissenso, e questo è causa principalmente dalla famigerata legge Brunetta.

Chi lavora nel pubblico con ogni probabilità la conosce. La legge Brunetta, tra le altre cose, è quella che in sostanza vieta ai dipendenti pubblici di esternare qualsivoglia lamentela inerente il loro lavoro pubblicamente, dando quindi alla dirigenza la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo coperti dall’omertà obbligata cui devono sottostare i lavoratori.

In Veneto questo significa adeguarsi a essere degli yes men o essere messi nel «libro nero», come dice un medico anonimo intervistato da Report. Vale a dire che non esiste alcun sistema di feedback reale: la dirigenza comanda, i dipendenti ubbidiscono, punto. Nessun ritorno, nessuna possibilità di far emergere i problemi e le irregolarità.

Il vero scoop: il fuorionda incriminato

Tutte le tematiche trattate da Report erano ben conosciute, o perché erano già state trattate dai media o perché si trattava di confidenze e voci di corridoio che gli addetti ai lavori già conoscevano.

Un punto ben preciso del servizio di Report è però da considerare un vero e proprio scoop: il fuori onda di Flor.

Il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor di fronte alle telecamere di Report ha negato energicamente l’esistenza dello studio di Crisanti che dimostrava l’inefficacia dei tamponi rapidi.

A intervista conclusa però si è lasciato andare a una confidenza, filmata da Report: «Detto inter nos, noi rischiavamo la denuncia da parte della ditta che produce i tamponi. Meglio dire che questo studio non esiste».

Questa è la prima, enorme crepa nel monolitico racconto fornito dalla dirigenza veneta.

E Zaia come risponde?

Il giorno dopo l’uscita del servizio di Report Zaia, incalzato dai giornalisti, attua la sua classica strategia di crisis management, già sfoggiata in altri casi: dice di non saperne nulla.

Eppure sembra sempre sul pezzo. Da un anno il presidentissimo del Veneto appare a reti (locali) unificate in una perenne conferenza stampa. Questa volta invece si avvale della facoltà di non rispondere e scarica la responsabilità sugli altri, sui tecnici, che lui stesso ha scelto. Come nel caso del già citato Flor, che due giorni dopo l’uscita del servizio di Report ha annunciato querele e accusato la trasmissione di aver citato dati falsi.

Un anno di cortina fumogena leghista

Eppure la compagine politica che governa la Regione ha sempre cercato in tutti i modi di dipingere il Veneto come la terra dove va sempre tutto bene, creando una cortina fumogena nei media locali tale da rendere impensabile quello che ora è visibile a tutti.

È il caso ad esempio dell’assessore alla sanità Manuela Lanzarin che, incalzata dal sottosegretario del Partito Democratico Achille Variati in merito al numero di posti letto di terapia intensiva realmente operativi, il 19 dicembre scaricava la responsabilità sul personale medico.

Il 15 dicembre il capogruppo in consiglio regionale della Lega Alberto Villanova rilasciava uno sferzante comunicato stampa nel pieno dell’ecatombe: «Implacabili come le tasse, quando c’è una polemica arrivano i rappresentanti del Partito Democratico. Che oltre a strillare, però, farebbero bene a leggere i dati. […] Coloro che seguono il Partito Democratico, sono come gli allenatori del dopo-mondiale: con loro come CT, avremmo vinto tutto». In quello stesso momento il Veneto era la regione con più casi attivi in assoluto e più di tremila nuovi casi al giorno.

Di lì a poco il Veneto avrebbe raggiunto il picco della mortalità. Vite che, forse, si sarebbero potute salvare. Almeno in parte.

Il re è nudo.