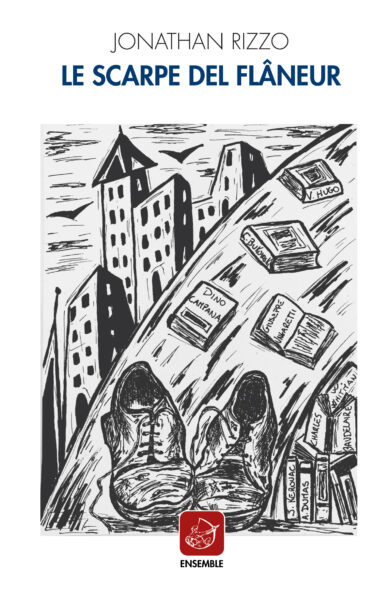

Oggi theWise Magazine ha incontrato Jonathan Rizzo, autore della silloge Le scarpe del flâneur, pubblicato nel 2020 per Ensemble.

Caro Jonathan, la tua quarta pubblicazione, la silloge Le scarpe del flaneur, in tutti i suoi quarantadue pezzi tra italiano, francese e inglese, è prima di tutto un atto d’amore a Parigi, cui sono dedicate con amore sconfinato la maggior parte dei pezzi. Città-simbolo del flaneur, che la si conosce solo vagando tra vicoli e piazze. Si può parlare di poesia itinerante, di poesia come risposta, come fissazione dell’erranza esistenziale?

«Si può parlare di poesia come raison d’etre».

La poesia, la scrittura, così dissacrante e sbarazzina, celebrata in più loci quale senso unico e ultimo dell’esistenza, sembra non bastare. Sotto i versi sembra far capolino un senso di vuoto, di minaccia, di incapacità di godere fino in fondo della vita.

«Se bastassero le mie brutte poesie a riempire il vuoto, smetterei di scriverle. Non ve ne sarebbe bisogno».

La Parigi che racconti, notturna e sgraziata, in omaggio al Poeta cui ti specchi, ma anche, credo, alla tua quotidianità, non ha niente di monumentale o fastoso. È la città delle viuzze, dei vicoli, delle piazzette dove pascolano i dimenticati, gli scarti della società: mendicanti, artisti di strada, prostitute, perdigiorno. È qui che si nasconde l’anima mundi della città?

«Parigi è una città che t’invita a passeggiarla. Ti seduce ed obbliga. Ne siamo tutti innamorati schiavi».

A livello retorico questa tensione verso il quotidiano è tradotta da una serie di paragoni dissacranti, di linguaggio colloquiale, quasi triviale, che descrivono icasticamente la realtà e creano subito un senso comico e di straniante ironia. Da dove viene questa scelta?

«È la realtà ad essere demenziale».

Vagando nella città, l’impressione è che il poeta viva una paralisi dell’azione, dello scatto attivo e cosciente, del dinamismo. Può solo camminare, e scrivere che cammina, perché ha trovato la sua dimensione nell’erranza contemplativa, nel vedere muoversi sullo schermo dei suoi occhi questo spettacolino di umanità che si arrabatta da vivere come può in un palcoscenico che sa di morte e predestinazione. “Io non oso tanto, sono ospite ingrato, ma osservo ammirato…” dici in uno delle tue poesie. L’unica reazione al senso di vuoto che può opporre il poeta, è la negazione dell’azione? La stasi del corpo?

«È un’analisi più che corretta in questa silloge da osservatore passeggiatore. Il poeta, come rinato a Parigi, reimpara le basi del vivere dell’agire: camminare, osservare, scrivere».

Oltre l’onnipresente Parigi, nella silloge fa capolino il mare di Nizza, che, seppur è piacevole da ammirare e navigare, evoca sempre il fantasma di una donna sfuggente, amata e perduta.

«La povera deturpata tomba di Matisse fa eco ad un mio passato fiorentino a cui pisciare sopra».

Per risarcirti dalla solitudine, ti accompagni con tutta una serie di geni della musica e della letteratura: Truman Capote, Tow Waits, Bob Dylan, Patti Smith. L’arte è il risarcimento per la miseria della vita?

«Sono amici che mi fanno compagnia mentre beve. Più che geni ed artisti, sono persone che non hanno paura di alzare la voce davanti all’abisso della società occidentale».