Violenze su base etnica, stupri di massa, torture sui prigionieri: quella che un anno fa sembrava una piccola ribellione in uno dei più importanti Stati africani, ora arriva a minacciarne direttamente la capitale, nonché la stessa integrità nazionale.

L’Etiopia

Dall’esterno l’Etiopia appare come una nazione monolitica, con una storia di primo piano, tanto da essere considerata una potenza già al tempo dei romani. È una delle nazioni più popolose dell’Africa ed è la sede dell’Unione Africana.

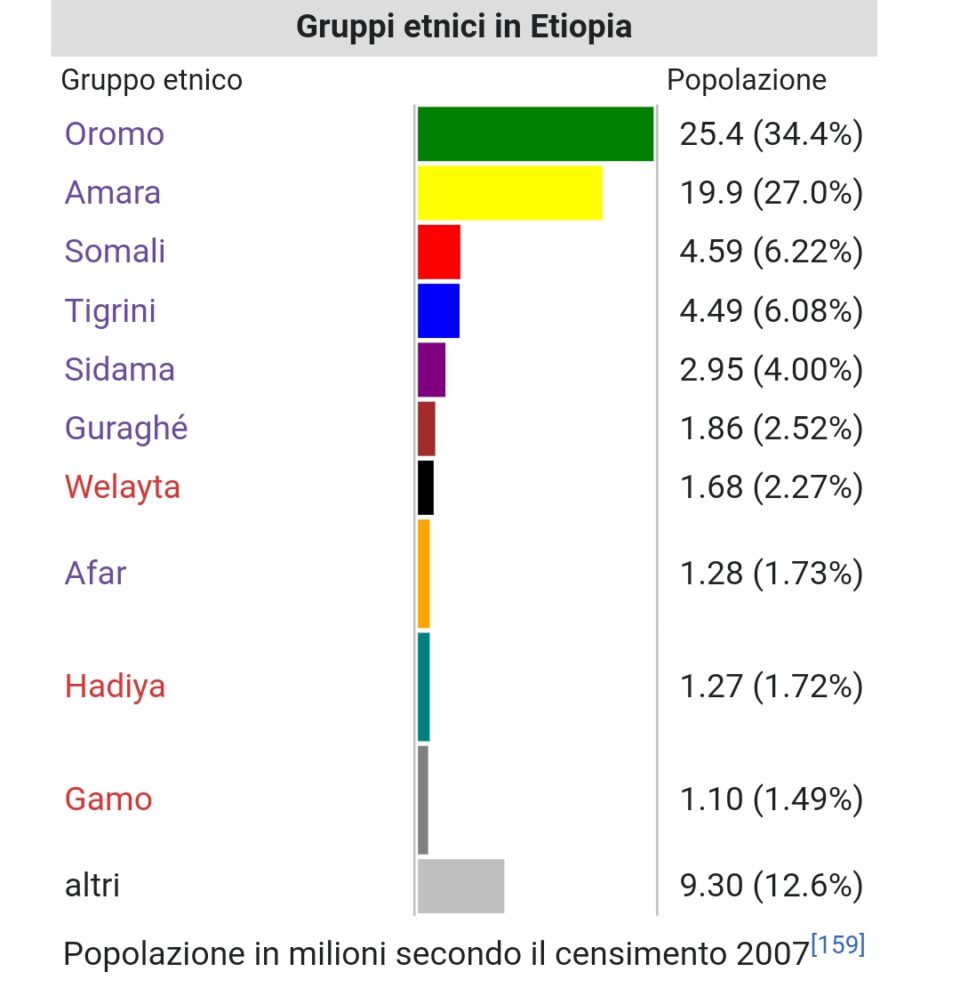

La situazione interna però è molto più frastagliata: non esiste un’etnia “etiope”, quanto piuttosto un mosaico di alleanze che si intessono e si disfano per gestire il potere.

Per quasi trent’anni una coalizione che riuniva le quattro più influenti etnie del Paese ne ha guidato le sorti, con l’etnia tigrina a tenerne le redini.

Cos’è il Tigray?

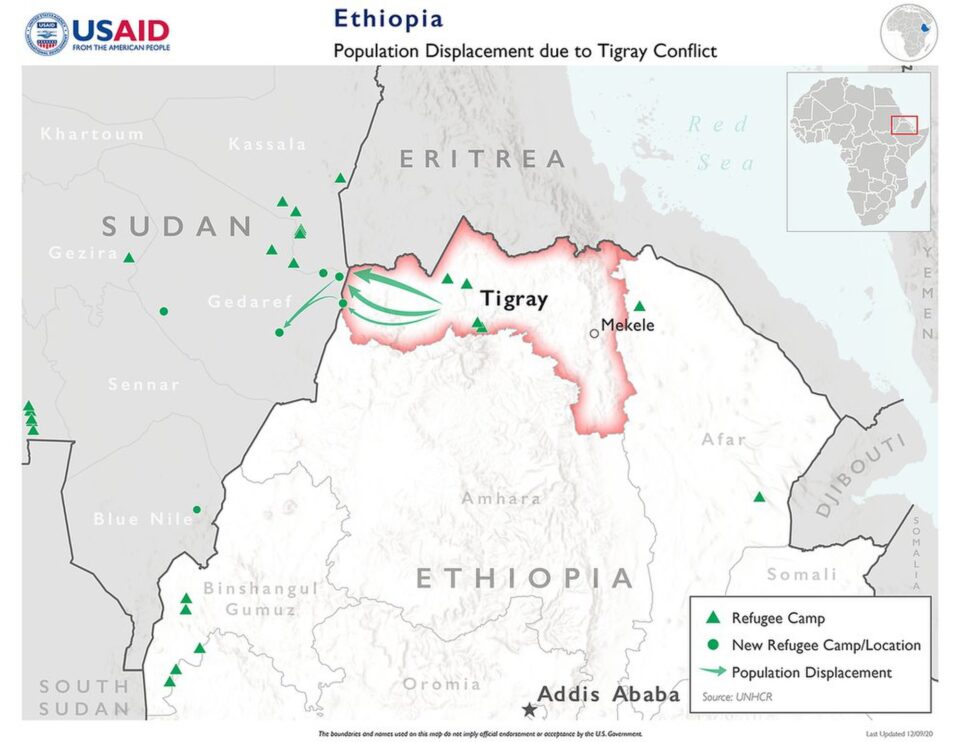

Il Tigray è la regione più a nord dell’Etiopia, al confine con l’Eritrea e il Sudan.

È abitata principalmente dall’etnia tigrina, che sebbene non sia la più numerosa è alquanto influente nell’economia degli equilibri etnici etiopi: furono loro a guidare la coalizione che governò l’Etiopia dal 1991 in poi. La coalizione diede al Paese stabilità e una certa autonomia regionale. Ma anche una gestione ferrea del potere centrale, la negazione di molte libertà (ad esempio di stampa) e l’esilio degli oppositori politici.

Hailé Mariàm Desalegn, di etnia tigrina, è stato l’ultimo presidente eletto nel solco di questa coalizione che ha guidato il Paese per ventisette anni. Nel 2018 cercò di stroncare nel sangue le proteste dell’etnia Oromo, la più numerosa del Paese, ma non altrettanto influente e divisa in varie sotto fazioni. La repressione causò trecento morti ma non funzionò e nel 2018 prese il potere l’attuale primo ministro, Abiy Ahmed Ali.

Leggi anche: La crisi politica in Etiopia.

Il conflitto tra il governo centrale e i ribelli del Tigray trae origine anche da questi risvolti etnici mai del tutto archiviati, come la cronaca sta tristemente dimostrando.

Il ruolo di Abiy Ahmed Ali

Abiy Ahmed Ali è di etnia Oromo, la stessa che prima della sua elezione per tre anni aveva manifestato contro il precedente presidente Hailé Mariàm Desalegn.

Con Abiy riottennero la libertà migliaia di prigionieri politici, venne nuovamente garantita la libertà di stampa e furono richiamate dall’esilio le forze di opposizione, avviando una delle più intense fasi riformiste della storia etiope. Il nuovo primo ministro ha impresso al Paese una visione moderna sulla parità di genere, anche tra i suoi consiglieri, e ha sostenuto una donna come presidente. Per la prima volta in Etiopia esiste un ministero della pace.

È grazie alla sua capacità di mediatore che l’Etiopia e l’Eritrea hanno messo fine al conflitto che si protraeva dal 1998, conclusosi seguendo con coerenza le indicazioni delle Nazioni Unite e cedendo alcuni territori contesi. Per questo motivo Abiy ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2019.

Con Abiy al governo sembrava che le rivalità tra le varie etnie avessero trovato un equilibrio. La ricaduta è stata anche politica, rappresentata da un’ampia coalizione a suo sostegno confluita nel suo Partito della Prosperità e la promessa di libere elezioni di lì a poco.

Ma non è tutto oro quello che luccica: Abiy è un ex militare, ed ex membro dei servizi d’intelligence etiopi.

La scintilla

A causa della pandemia le libere elezioni vennero rinviate. Il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (TPLF) nel settembre 2020 decise di tenere autonomamente le proprie elezioni, in aperta sfida al governo di Addis Abeba.

A soli due mesi dalle elezioni unilaterali nel Tigray degli incidenti presso alcune caserme dell’esercito etiope nel nord causati dal TPLF scatenarono la reazione militare di Addis Abeba.

Il punto di non ritorno fu il 9 novembre 2020, quando centinaia di civili furono massacrati a colpi di machete presso il villaggio di Mai Kadra. Il governo centrale accusò il TPLF di quanto avvenuto (tesi appoggiata da Amnesty International), mentre il TPLF accusò le forze speciali della regione di Amhara (tesi appoggiata da Reuters e Financial Times), in collaborazione con le truppe governative (tesi appoggiata da Associated Press, AFP e Vice).

Con questo rimpallo di responsabilità esplose definitivamente il conflitto armato. Conflitto che nei piani del primo ministro Abiy avrebbe dovuto terminare nel giro di poche settimane con l’invasione militare del Tigray.

La realtà è ben diversa.

La guerra in Etiopia raggiunge Addis Abeba

La guerra si protrae da un anno, con atrocità commesse da entrambe le parti.

Stupri, torture e violazioni dei diritti umani si registrano ovunque e il governo centrale non ne è affatto esente. In tutto il Paese è in atto un’intensa campagna di arresti indiscriminati di tigrini, su base puramente etnica.

Il Tigray nel frattempo è alla fame e completamente isolato: Addis Abeba ha bloccato tutte le vie di accesso alla regione impedendo l’invio di aiuti umanitari, nessuno escluso. Nemmeno da parte delle Nazioni Unite, che ora valutano di aprire un corridoio umanitario dal Sudan. Sul tavolo anche l’instaurazione di una no-fly zone per poter consegnare aiuti alla popolazione per via aerea.

Nel frattempo migliaia di profughi si riversano in Sudan e nelle regioni vicine, oggetto di ulteriori crisi umanitarie, sempre a causa della guerra che si allarga anche ai territori limitrofi. Il TPLF ha anche lanciato alcuni missili verso l’Eritrea, accusata di collaborare con il governo etiope.

Eppure il conflitto non sta andando come previsto dal primo ministro Abiy: i ribelli tigrini guadagnano terreno e puntano verso la capitale, Addis Abeba con l’aiuto del Oromo Liberation Army, una delle varie fazioni degli Oromo.

Il fattore ex Yugoslavia

Il pericolo ora è un’escalation del conflitto. Il governo ha chiamato i cittadini ad armarsi per combattere i ribelli e per difendere la capitale, un segnale tutt’altro che incoraggiante.

Infatti è di poche ore fa la notizia data dalla CNN che i ribelli sono giunti alla periferia di Addis Abeba.

Se Addis Abeba cadesse sarebbe una sconfitta difficilmente recuperabile per il governo. Senza un governo unitario il rischio è che la guerra si propaghi come un incendio a tutto il Paese, con la definitiva balcanizzazione del conflitto sul piano etnico.

I ruolo dei Paesi occidentali nella guerra in Etiopia

In tutto questo i Paesi occidentali hanno fortemente criticato la gestione del governo etiope. Ma, per inciso, la stessa fermezza non si può dire che sia stata applicata ai ribelli, a detta del governo aiutati da mercenari russi.

Il blocco umanitario nei confronti del Tigray è talmente ferreo che addirittura Peter Maurer, presidente della Croce Rossa Internazionale, non è riuscito a raggiungere la zona di guerra.

Questo si è tradotto in un’intensa offensiva diplomatica. Dopo anni di avvicinamento al mondo occidentale e di collaborazione vicendevolmente vantaggiosa, la minaccia di sanzioni internazionali si fa sempre più concreta. Gli Stati Uniti hanno annunciato la rimozione dell’Etiopia da un importante trattato di scambio commerciale, con serie conseguenze economiche per il Paese.

Abiy però non molla di un centimetro e non è disposto ad alcun compromesso. Nei suoi piani se l’aiuto di cui ha disperatamente bisogno non viene da occidente, lo troverà altrove: Turchia, Cina e Arabia Saudita sono in prima linea per rifornire di armi, materiali e supporto diplomatico l’Etiopia.

In conclusione

Per le democrazie occidentali si presenta il consueto dilemma: è meglio sostenere un governo imperfetto ma stabile e riformista ingoiando il rospo, o è meglio regalare l’ennesimo alleato ai propri avversari pur di difendere la purezza dei propri valori (oltretutto rischiando un allargamento del conflitto e lasciando il Paese alla mercé di regimi ben più illiberali)?

La risposta, in entrambi i casi, è un compromesso. E, come tutti i compromessi, è imperfetto e scontenta molti. Da una parte i valori cardine della legalità, dell’umanità e della democrazia, senza i quali non esisterebbe l’occidente come lo conosciamo e su cui non ci possono essere compromessi. Dall’altra il pragmatismo della realpolitik, che mette le esigenze concrete prima di quelle ideologiche. Nel mezzo molte sfumature e soprattutto la speranza – ormai remota – che la diplomazia, con un ultimo colpo di coda, abbia successo.

Quello che rimane sul piatto è il destino degli etiopi: qualsiasi sia l’outcome, saranno loro che ne pagheranno le conseguenze.