In democrazia il popolo è sovrano e con le elezioni di domenica scorsa gli italiani hanno deciso di guardare a destra. Molto a destra.

Un risultato inequivocabile

La coalizione guidata da Giorgia Meloni porta a casa la vittoria con circa il 44 per cento dei voti e ben l’81p er cento delle vittorie nei collegi uninominali. Ovvero, ottiene la maggioranza assoluta dei seggi in entrambi i rami del Parlamento.

Questo garantisce alla destra ampia autonomia e al Paese la prospettiva di un governo molto stabile.

L’unico obiettivo che la destra non centra è il 66 per cento dei seggi. È la quota che avrebbe permesso alla coalizione di modificare la Costituzione in maniera autonoma, senza la necessità di un referendum popolare.

Ciò non toglie che la partita sotto questo aspetto non sia chiusa del tutto. Se la destra trovasse una stampella in Parlamento riuscirebbe a superare la fatidica quota dei due terzi.

Il vero vincitore delle elezioni: il partito dell’astensionismo

Queste elezioni si confermano come le meno partecipate della storia della Repubblica, registrando un sensibile calo rispetto al 2018.

Se analizziamo i dati alla luce del forte astensionismo, i risultati di queste consultazioni vedono un certo ridimensionamento. Infatti, d’istinto potremmo percepire una corposa crescita da parte della destra, ma si tratta di un’illusione ottica.

Come riporta lavoce.info (sito che si occupa di analisi dati e fact checking), in valore assoluto la destra non ha preso più voti del 2018: sono invece gli altri partiti ad averne persi. Su un monte totale di preferenze espresse minore, la quota della destra cresce pur avendo lo stesso numero di voti dell’ultima volta.

Più che un exploit della destra, quindi, si tratta di un calo del Pd e soprattutto del M5s.

Alle elezioni nessuno rappresenta mai la maggioranza

La partecipazione si ferma a un misero 63,9 per cento e l’astensionismo in buona parte si concentra al Sud. Per questo risulta difficile per la destra affermare di avere la maggioranza degli italiani dalla propria parte. Si tratta di un messaggio che, da un punto di vista meramente matematico, sarebbe falso.

Se rapportiamo il risultato della destra (44 per cento circa) a quello sulla partecipazione (63,9 per cento) risulta che solo il 28 per cento degli aventi diritto hanno votato destra, e solo il 16,6 per cento Fratelli d’Italia. Sono percentuali ben lontane dalla maggioranza degli italiani: è vero che chi non vota rinuncia volontariamente al proprio diritto di rappresentanza, ma rimane un italiano e ne va tenuto conto.

Questo è un ragionamento che vale sempre. È stucchevole che, in generale, il vincitore di qualsiasi confronto elettorale a prescindere dal colore si intesti un’investitura di popolo che poi non ha nei numeri. Questo vale ancora di più in nelle elezioni di domenica scorsa, a causa dell’elevato tasso di astensionismo. Con questi dati si abbia almeno rispetto di quei tantissimi elettori delusi che non si sentono rappresentati da nessuna opzione politica ad oggi disponibile.

La volatilità dell’elettorato

Anche in queste elezioni si conferma un trend ormai più che decennale. Il Paese si è accartocciato in un circolo vizioso di potenti infatuazioni per il leader di moda in quel momento. Infatuazioni che bruciano come un fuoco di paglia, e come tale finiscono.

Gli italiani amano i leader forti, è evidente. Non è un caso che tra tutte le forze politiche in gara domenica scorsa ci fosse solo un partito con un’identità propria, che non coincide con quella del capo (sia esso ufficiale o “spirituale”). I simboli sulla scheda la dicono lunga: ben pochi non avevano il nome del leader nel logo.

Comunque, gli italiani sono amanti infedeli. Da Berlusconi passando per Renzi, Conte, Salvini, Draghi e ora Meloni, l’elettorato italiano ha mostrato una volatilità degna di un adolescente ai primi amori, capace di dare e togliere enormi quote di consenso in tempi rapidissimi rispetto al passato.

Il mito dell’infallibilità del vincitore

Negli ultimi anni, durante la luna di miele successiva alle elezioni i commentatori spellano le mani sull’inarrivabile acume politico del leader vittorioso. Ormai è un pattern consolidato, come se il suo successo fosse una concatenazione di azioni pianificate fin dall’inizio, ignorando la componente aleatoria.

Una narrazione di inevitabilità che sembra dovuta solo alla bravura del vincitore, tanto da far sembrare che tutto sia stato mosso in maniera premeditata, sulla base di un disegno premeditato, cosa che poi si rivela puntualmente non corretta. Si tratta di una fallacia logica nota con il nome di slippery slope.

In politica infatti la pianificazione è importante, ma si naviga soprattutto a vista: la componente esogena e non pianificabile è cruciale nel determinare il successo di un politico. Pensiamo all’incidenza che possono avere una crisi economica, una pandemia o una guerra, come avvenuto negli ultimi anni.

Ma non è necessaria una crisi dall’esterno. Pure di Salvini e Renzi si diceva quanto fossero dei comunicatori inarrivabili e dei politici scafati. Tutti gli analisti studiavano la loro strategia quando in realtà spesso improvvisavano come tutti gli altri, tanto da tagliarsi le gambe da soli: il primo con la richiesta di «pieni poteri» e il secondo legando la propria carriera a un referendum fallimentare. Erano riusciti a intercettare la volubilità dell’elettorato in un determinato momento per perderla poco dopo, tutto lì.

La vera bravura politica non è vincere una volta alla lotteria del consenso. È vincere, e riuscire a mantenere alto il gradimento fino alle elezioni successive. Questa è la vera sfida che deve affrontare Giorgia Meloni.

Il campo stretto

Dall’altro lato della barricata, molti analisti avevano indicato nel campo largo l’unica chance per gli avversari della destra di giocarsela ad armi (quasi) pari. Questo nonostante la contrarietà di larghe fette di elettorato, i veti incrociati e la consapevolezza che in politica i voti non si sommano in maniera aritmetica.

Ma è la struttura stessa del Rosatellum a premiare la dimensione delle coalizioni. Questo è un fenomeno legato ai collegi uninominali, dove c’è un solo seggio in palio, che viene assegnato al candidato che prende più voti. Pertanto, più la coalizione è grande e più ha probabilità di vincerlo. Considerando che ben il 37 per cento dei seggi viene assegnato in questo modo, è comprensibile come il campo largo avesse molto senso da un punto di vista matematico e di convenienza elettorale.

Saltata la possibilità anche solo di un’alleanza con tutti dentro tranne il M5s a causa della giravolta di Calenda, è rimasto solo lo scheletro del campo largo, il campo stretto: un grande partito (il Pd), con altri partiti satelliti molto più piccoli (+Europa, Sinistra e Verdi, Impegno Civico).

Elezioni, voto utile e Rosatellum

A questo punto, l’unica tattica possibile per il centrosinistra era l’appello al voto utile. Ovvero l’invito a votare non tanto il partito preferito quanto quello che ha più chance di farcela.

Molti hanno criticato la tattica della polarizzazione messa in pratica da Enrico Letta, ma si tratta di una scelta obbligata.

Il voto utile non è un sotterfugio retorico. È un concetto matematico, valido tanto per chi lo dà quanto per chi lo riceve. Da una parte si cerca di non disperdere il voto, cosa che avvantaggerebbe la coalizione avversaria; dall’altra si dà più peso al proprio voto, che potrebbe essere quello decisivo per vincere un collegio uninominale, oltre ovviamente all’impatto sul proporzionale.

Come abbiamo visto, non ha fatto presa nell’elettorato.

Le pagelle

La politica italiana è ricca di una miriade di partitini, che questa legge elettorale (nel bene e nel male) ha spazzato via. Le pagelle qui di seguito sono pertanto relative solo alle forze presenti in Parlamento, con l’esclusione dei partiti il cui numero di seggi si conta sulle dita di una mano in almeno uno dei due rami.

Fratelli d’Italia, voto: 9

Il verdetto è netto: i votanti hanno scelto Giorgia Meloni, e lo hanno fatto con chiarezza.

Fratelli d’Italia porta a casa da solo un risultato che è circa pari ha quanto racimolato dall’intera coalizione di centrosinistra. A farne le spese è soprattutto la Lega di Matteo Salvini, cannibalizzata dall’alleato.

Leggi anche: Come funziona la comunicazione di Giorgia Meloni?

Tutto questo consenso ha anche un rovescio della medaglia. Meloni ha i numeri in Parlamento, un ampio consenso e nessuna forza politica di opposizione che può ostacolarla, ergo nessun alibi.

Deve dimostrare che oltre a fare opposizione sa anche governare. Lo deve fare nel bel mezzo di una crisi energetica devastante, una guerra alle porte d’Europa, e un’Europa che potrebbe guardare all’Italia con la stessa diffidenza con cui guarda a Ungheria e Polonia.

Il dopo elezioni: Ia questione fascismo

Ma, soprattutto, dopo averlo negato in tutti i luoghi e in tutti i laghi deve dimostrare che il suo partito non è quello che dicono gli altri, ovvero un covo di criptofascisti.

Lo deve dimostrare non solo agli italiani, ma soprattutto al mondo. Mentre in Italia ci ostiniamo a chiamare la sua coalizione “centrodestra”, nel resto del pianeta non c’è giornale internazionale che non parli apertamente di governo di “destra radicale”, “estrema destra” e “post fascista”. Basta un giro sui siti delle principali testate internazionali per la controprova.

Per l’Italia è un problema di sostanza. Questo pregiudizio andrà sfatato in tempi rapidissimi, pena l’isolamento internazionale. Sta alla Meloni dimostrare che il mondo si sbaglia e che la parola data in campagna elettorale conta qualcosa.

Leggi anche: Master of puppets: Putin e la destra italiana.

Soprattutto, sta alla Meloni dimostrare che lei stessa non è un bluff. Se non sarà in grado di far ripartire l’Italia in tempi brevi il fallimento sarà tutto suo, e di nessun altro. A differenza dei suoi predecessori la sua maggioranza è solidissima e non ha la necessità di scendere a compromessi con una o più forze di minoranza per governare.

Una congiuntura che in Italia è rara come un unicorno, e che a fronte di un margine di manovra molto ampio porta con sé una grande responsabilità individuale.

Partito Democratico, voto: 4,5

Il Pd è il principale malato della politica italiana. È un attore cruciale, che nonostante sia vicino al minimo storico riesce a raccogliere comunque il 19 per cento delle preferenze, poco meno di un quinto del totale: è il secondo partito italiano e la prima forza di opposizione.

Nonostante questo la sconfitta c’è ed è evidente, sebbene fosse scontata da mesi. Il risultato è lievemente migliore del 2018, quindi non si può parlare di vero e proprio tracollo quanto di un risultato molto sotto le aspettative. Un obiettivo però è centrato, evitare che la destra raggiunga i due terzi dei seggi per riscrivere la Costituzione a proprio piacimento. È una magra consolazione.

Leggi anche: Referendum giustizia: quando il popolo se ne frega.

Nonostante questo, Enrico Letta è intenzionato a lasciare la segreteria.

Se altrove i leader perdenti rimangono alla guida del loro partito nonostante i vari mal di pancia, nel Pd si cambiano segretari come calzini. Enrico Letta è solo l’ultimo di una lunga lista di leader dimissionari dopo il primo fallimento elettorale.

Ma il Pd è l’unico grande partito italiano di impostazione non personalistica. Da una parte, per questo motivo, è perfettamente in grado di sopravvivere anche in caso di decapitazione (cosa niente affatto scontata per la concorrenza). Dall’altra il capicidio è un capro espiatorio usato troppo di frequente, che ha il fine di dare l’impressione di voler cambiare tutto, per poi non cambiare niente.

A tal proposito, nelle intenzioni di Letta il prossimo sarà un congresso “costituente”. Vedremo se sarà così.

Alla ricerca di un’identità

Il Pd è un partito in crisi d’identità, che dà l’impressione di puntare più alle manovre politiche che a una visione coerente per il Paese. Paga la composizione eterogenea e i tanti leader delle correnti che dicono cose diverse, il che rende difficile stabilire quale sia la linea di partito sui singoli temi.

Questa pluralità estrema è una caratteristica unica nel panorama italiano. Per alcuni è una ricchezza, segno evidente della vivace democrazia interna, soprattutto per chi è dentro al partito, in particolare quei giovani che non hanno mai avuto esperienza dell’Ulivo. Ma alla maggior parte degli italiani dà l’impressione di un partito che, nella sua velleità di coniugare i socialisti moderati e i liberal, non è né carne nè pesce.

Un partito da rifondare

Questa mancanza di punti fermi porta a una considerazione. Al Pd (e non solo) serve una seria revisione del processo interno di formazione del programma di partito. Non può essere solo un volantino realizzato poco prima della campagna elettorale ma deve essere un compendio coerente, aggiornato di continuo in base alle contingenze dell’attualità e, soprattutto, creato con il coinvolgimento della base. In altre parole, il programma non dovrebbe essere un documento elettorale, ma un manifesto sempre pronto. Senza un nucleo di posizioni precise come questo, il partito sarà sempre percepito come indefinito.

Il congresso “costituente”

Il congresso che si sarebbe tenuto a breve verrà anticipato, senza la candidatura di Letta. Dalla penombra il riflesso degli occhiali di Bonaccini scintilla. Il presidente della regione Emilia-Romagna infatti è il favorito, ma non mancano i concorrenti. Molti fanno il nome di Elly Schlein, e molti altri fanno presente che non è iscritta al Pd e non sarebbe logico affidarle la guida del partito. La cosa curiosa è che tra gli iscritti è proprio lei a suscitare il maggior interesse.

Quel che conta però non è tanto il nome del segretario, ma dare una seria svecchiata alla dirigenza.

Le elezioni tra l’incudine e il martello

Il fatto di non avere un’identità ben definita ha fatto sì che il Pd si trovasse schiacciato tra il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo. Da una parte gli elettori di sinistra hanno preferito optare per la nuova collocazione del M5s, dall’altra molti liberal hanno preferito dare fiducia alla nuova formazione di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Nel mezzo il Pd si è limitato a incassare i voti del suo zoccolo duro di fedelissimi, che stando alle analisi sui segmenti demografici è in larga parte costituito da pensionati. Sebbene i sondaggi pre-voto sembrassero premiare il Pd tra i giovani, così non è stato e il Pd risulta primo partito solo nel segmento degli ultra sessantacinquenni.

Bravo amministratore ≠ bravo politico

Altro punto debole del Partito Democratico è la comunicazione, e le personalità che la devono incanalare. Di solito il Pd tende a mandare avanti gente che ha già fatto il sindaco, il consigliere o altri ruoli operativi, schiera di cui è oggettivamente ben fornito, dato che il centrosinistra governa circa l’80 per cento dei comuni italiani.

Che ci siano persone che sanno “fare” è importantissimo. Il problema è che ci sono solo quelle.

Chi sa fare serve quando si governa, ma le elezioni si vincono con chi sa comunicare, chi sa generare entusiasmo, chi sa mordere le caviglie degli avversari con brillantezza.

L’importanza della comunicazione durante le elezioni (e non solo)

In qualsiasi talk, sui social, nelle interviste, la critica che viene fatta in generale agli esponenti del Pd è che generano noia. Spesso mancano le competenze per comunicare in maniera efficace: capacità di argomentazione, competenze relazionali, uso consapevole del linguaggio non verbale e pareverbale, e così via. Cose che in pochi hanno dalla nascita, ma che si possono imparare.

Essere un bravo amministratore e conoscere la macchina statale, infatti, non significa saper anche comunicare bene. Anzi, il più delle volte non è così.

Invece, nel Pd chi ha la lingua affilata è spesso messo in secondo piano e si preferiscono persone più in linea con lo stile blando della leadership. Ma per vincere le elezioni bisogna avere fame, e gli elettori devono percepirlo: forse è arrivato il momento per il Pd di togliere i guanti di velluto e indossare i guantoni da boxe.

Prima, però, bisogna avere dei contenuti chiari.

Movimento 5 Stelle, voto: 7

In maniera opposta al Pd, il M5s supera le aspettative del pre-voto. Molti lo davano addirittura in discesa verso il 10 per cento ma, oltrepassando il 15 per cento, è stato una delle sorprese di queste elezioni.

A fare il miracolo durante il vuoto dei sondaggi nella fase precedente al voto è stata la contrapposizione tra Meloni e Conte sul reddito di cittadinanza e la sostanziale neutralità delle altre forze politiche. Questo ha dato una spinta consistente al M5s in quelle fasce di popolazione per le quali il reddito di cittadinanza è fondamentale.

Rispetto al passato ora il posizionamento è a sinistra, senza sfumature, e a trazione fortemente meridionale. Niente a che vedere con il 2018, quando il successo del Movimento era stato di dimensione nazionale e legato al volersi proporre come forza “né di destra né di sinistra”. Questa identità non definita alla lunga non ha pagato e nel corso degli ultimi cinque anni la parte più di destra e antisistema ha lasciato il Movimento, sia dal lato degli esponenti di partito sia da quello dei sostenitori.

Proprio in merito alle scorse elezioni il confronto è impietoso, con un dimezzamento delle percentuali e un tracollo della quantità di voti ricevuti in valore assoluto.

Un salasso di voti

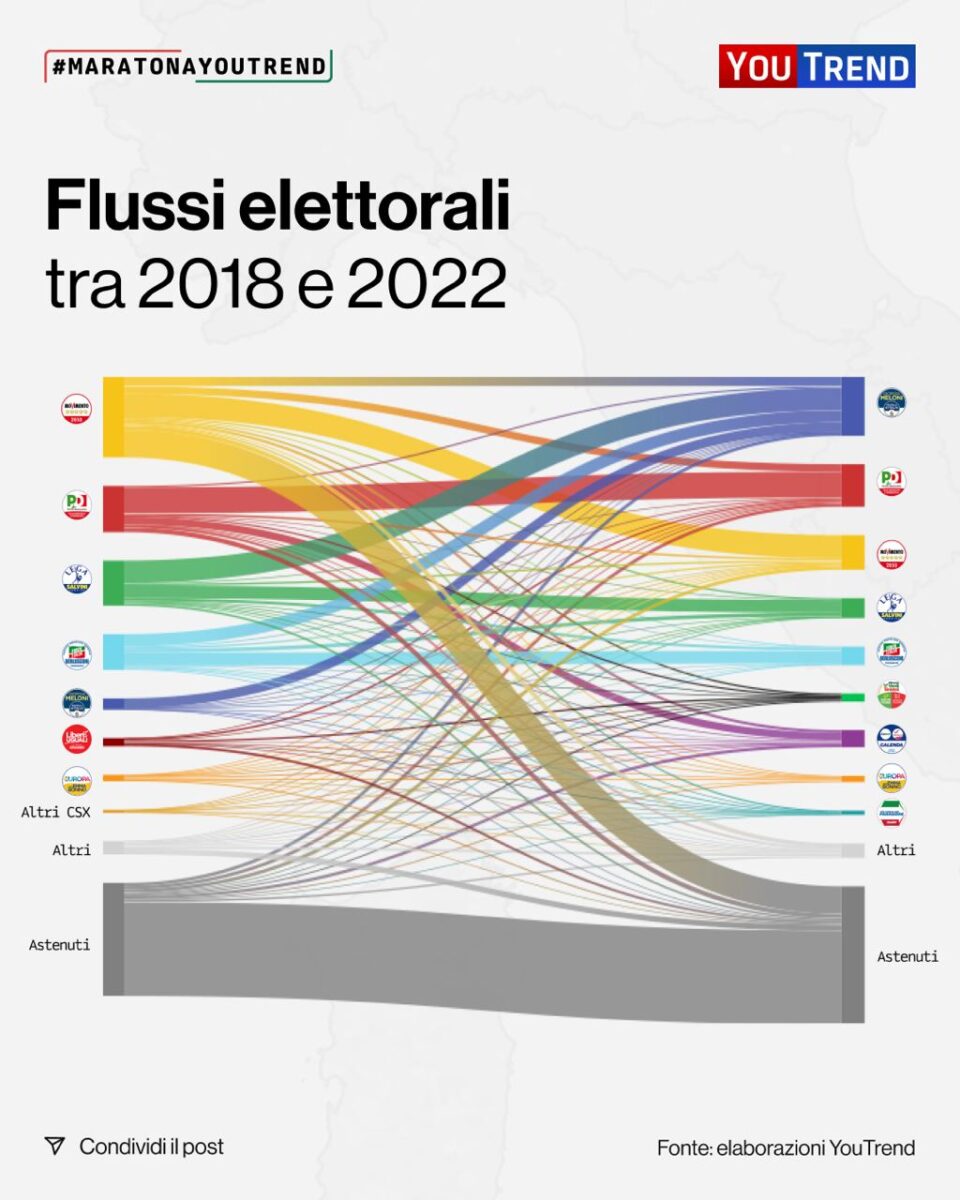

Il M5s è infatti la forza politica di gran lunga più colpita dall’astensionismo.

Dall’analisi dei flussi di voto infatti si evince che una larga parte di ex elettori del Movimento non ha optato per un’altra forza politica bensì per il non voto. Questo significa che una buona fetta di chi aveva votato M5s nel 2018 è deluso dalla guida di Conte e dal collocamento politico attuale, ma al contempo non trova una rappresentanza adeguata nell’attuale panorama politico.

La sfida di Conte da qui in avanti sarà in primis quella di recuperare quelle persone che hanno disertato i seggi, sempre che ciò sia possibile. In secundis, la nuova collocazione di sinistra apre anche a nuove acquisizioni in quell’elettorato deluso da un Pd troppo centrista, e potrebbe attrarre gli elettori tradizionalmente frammentati nella galassia di partitelli di estrema sinistra che ormai da decenni non trovano una quadra tra di loro.

E se dopo le elezioni arrivasse una proposta indecente?

Tutto questo si mescola con una considerazione. Per la horseshoe theory (discussa teoria politica che vede estrema destra ed estrema sinistra più vicine tra di loro di quanto non lo siano al centro liberale), se la destra vuole azzardare delle riforme costituzionali senza passare per il referendum – scelta dall’esito per nulla scontato – potrebbe cercare di coinvolgere i pentastellati in cambio, per esempio, del mantenimento del reddito di cittadinanza.

Una riforma costituzionale in cambio di una misura revocabile non sarebbe certo un affare vantaggioso per Conte, ma sarebbe messo alle strette: il suo successo al Sud è legato a doppio filo con la difesa del reddito di cittadinanza e se non facesse di tutto per mantenerlo verrebbe visto come il responsabile della sua fine, con il concreto rischio di una rivolta del suo elettorato.

Giuseppe Conte sarebbe disposto a sacrificare la sua carriera politica per tutelare la Costituzione?

Terzo Polo, voto: 7,5

L’esordio del Terzo Polo rappresenta il quarto in comodo della sfida elettorale.

L’inedita alleanza fra due partiti fortemente legati ai loro frontman come Azione e Italia Viva porta a casa un risultato abbastanza in linea con le aspettative, arrivando a sfiorare Forza Italia, ma è ampiamente sotto l’obiettivo iperbolico del 10 per cento che si era prefissato.

Il progetto suscita interesse a una discreta fetta di elettorato astensionista, quell’area che si ispira al liberalismo europeo e che ancora non ha trovato una degna rappresentanza in Italia.

A parte il limitato recupero di voti dall’astensionismo, la parte del leone la fanno di gran lunga gli ex elettori liberali del Pd, che da soli fanno poco meno del 40 per cento dei voti recuperati dal Terzo Polo. Il fenomeno era ampiamente prevedibile: sia Renzi che Calenda sono due ex pezzi grossi del Partito Democratico e il Pd di Renzi è stata la casa di tanti liberali dopo lo scatafascio dell’ultimo governo Berlusconi. È comprensibile che si siano riuniti non appena hanno trovato una proposta più solida che votare un partitino, o turarsi il naso optando per il voto utile.

Bonus: Calenda e Renzi sono due personalità forti e spesso ritenute antipatiche per il loro modo di comunicare, ma alleandosi sono riusciti a intercettare a vicenda i rispettivi haters.

Il futuro dopo le elezioni

Con buona probabilità questo è solo l’inizio di un travaso dal centrosinistra che nei prossimi anni rischia di farsi più sostanzioso, ai danni soprattutto di +Europa, altra casa di molti liberali che dopo aver mancato di pochissimo l’obiettivo del 3 per cento ora rischia di sfaldarsi.

Se anche +Europa dovesse confluire nel Terzo Polo allora l’obiettivo del 10 per cento sarebbe tranquillamente alla portata. C’è un piccolo problema: la marcia indietro di Calenda sull’alleanza con il Pd, che ha disintegrato anche la federazione tra Azione e +Europa creando delle ferite molto profonde tra le due dirigenze.

Quel matrimonio che non s’aveva da fare

Se Calenda si fosse mosso in maniera più coerente puntando da subito all’apparentamento con Renzi ne avrebbe giovato tutto il fronte opposto alla destra: il Terzo Polo stesso, che avrebbe avuto una genesi voluta, invece che obbligata, e più tempo per consolidarsi; + Europa, che sarebbe stata libera di seguire Azione non avendo sottoscritto un’alleanza con il Pd (o forse l’avrebbe sottoscritta comunque, ma con più trasparenza e avendo tempo per spiegare la scelta agli elettori); il Partito Democratico, che non avrebbe perso tempo a inseguire un campo largo che non esisteva, concentrandosi sulla campagna elettorale.

Calenda, nel momento in cui la sua base si è schierata contro il campo largo a cose già fatte, si è trovato davanti a una scelta: portare a casa più seggi in Parlamento grazie al vantaggioso accordo strappato a Enrico Letta; o ascoltare Twitter e puntare al Terzo Polo con Renzi, scommettendo su una sua crescita nel lungo periodo sapendo che per cinque anni avrebbe avuto una rappresentanza parlamentare minore. Come sappiamo, ha scelto la seconda opzione.

La questione della leadership

La volubilità del segretario di Azione è risaputa e ha trovato in Matteo Renzi un degno contraltare. A tal proposito, è da sottolineare il passo indietro di Renzi che, pur di portare a casa l’alleanza e scongiurare il rischio di rimanere sotto la soglia di sbarramento, con molto pragmatismo ha lasciato in mano a Carlo Calenda il ruolo di frontman della nuova lista.

Ma ora che le elezioni sono finite non è affatto detto che l’equilibrio rimanga questo, anzi: Renzi è un politico con il pelo sullo stomaco ed è famoso per i suoi «stai sereno». La questione della leadership in un duo di prime donne come il Terzo Polo è forse il pericolo più grande per il futuro dell’alleanza tra Azione e Italia Viva.

Forza Italia, voto: 6

Pd e Forza Italia hanno raggiunto entrambi lo zoccolo duro del loro elettorato ed è presumibile che meno di così non possano scendere. Ma se per il Pd la sua entità era risaputa fin dal 2018 e consiste in ben un quinto delle preferenze totali o giù di lì, per Forza Italia è una novità.

Rispetto al Pd si tratta di una quota molto più minuta, che comunque non è sufficiente a scavalcare il pessimo risultato della Lega. Quell’8 per cento di voti portati a casa da Forza Italia rappresenta chi sarà sempre dalla parte di Berlusconi finché respira. Possiamo solo immaginare le macumbe di Calenda e Renzi, bramosi di acquisire quei voti che molti definiscono “moderati di destra”.

Il mito dei moderati di destra

Moderati che, alla luce di queste consultazioni, contano su numeri molto risicati, altro che le praterie che alcuni vorrebbero trovare a destra.

Due le cause. La prima è la sempre maggiore polarizzazione dell’elettorato, sempre più individualista e focalizzato sulle proprie esigenze a scapito di quelle collettive del Paese (emblematico il voto legato al reddito di cittadinanza o a istanze nimby come i rigassificatori, ad esempio). Secondo, dopo la caduta dell’ultimo governo Berlusconi – quello che portò Paese a un passo dal default – la maggior parte dei moderati abbandonò la nave che affondava. In buona parte andarono a comporre quel 40 per cento che toccò il Pd con Renzi segretario, per poi frammentarsi e confluire in parte nel Terzo Polo.

Il futuro di Forza Italia è strettamente legato a quello di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha più volte cercato di allevare un delfino che gli succedesse, senza successo (emblematico in questo senso Angelino Alfano). Succedesse qualcosa di brutto, lo scettro probabilmente passerebbe nelle mani di Antonio Tajani, ma è prevedibile una lotta fratricida per il potere, che potrebbe disintegrare il partito.

Lega, voto: 2

È l’altro grande malato di queste elezioni.

Il risultato è pessimo, senza ombra di dubbio. Prende un voto in più solo perché Forza Italia non è riuscita a superarla, ma c’è mancato così poco che si tratta di una ben misera consolazione. La sconfitta è ancora più bruciante perché nel corso della scorsa legislatura la Lega aveva toccato picchi di consenso altissimi.

Questa debacle ha un nome e un cognome: Matteo Salvini.

Fratelli coltelli

Posto che la coalizione di destra non ha aumentato il numero di voti ricevuti nel 2018, l’unica variazione significativa è stato il massiccio travaso di consenso dagli alleati verso Fratelli d’Italia. Ma mentre Forza Italia ha patito una discesa costante per tutta la scorsa legislatura, la Lega a un certo punto sembrava la padrona dell’Italia.

A distruggere questo consenso è stato Matteo Salvini stesso. Salvini infatti basava la propria credibilità politica su due fattori: una comunicazione molto efficace e la sua supposta scaltrezza politica.

Il segretario della Lega ha dimostrato che in entrambi i casi molti lo sovrastimavano.

Un problema di comunicazione

Per quanto riguarda la comunicazione, si è capito che il merito era tutto di Luca Morisi (il creatore della Bestia, il sistema di comunicazione al servizio della Lega) e ben poco di Salvini. Dopo che Morisi ha lasciato lo staff di Salvini a causa dello scandalo che lo ha colpito, è infatti seguito un tracollo della qualità della comunicazione leghista.

Da quel momento Salvini non è più stato in grado di dettare l’agenda come faceva prima, ruolo che è stato preso da Giorgia Meloni.

La segretaria di Fratelli d’Italia è stata abile nel sottrarre consenso all’alleato in maniera graduale, stando sempre all’opposizione e senza mai attaccare direttamente la Lega o Matteo Salvini, fornendo agli elettori un’alternativa meno buffonesca a cui rivolgersi.

A tal proposito è da notare che la Lega torna a essere “Nord”, perdendo consenso soprattutto al Centro-Sud.

Il declino di Matteo Salvini

Ai tempi del Conte I, Salvini era quasi unanimamente ritenuto un politico molto abile, ma questa percezione è evaporata nel momento in cui il segretario della Lega chiese i «pieni poteri».

Il motivo per far cadere un governo che gli garantiva una sovraesposizione mediatica e un costante travaso di voti dal M5s non è chiaro, ma è probabile che Salvini stesso fosse inebriato da una falsa percezione di sé alimentata dalla stampa (e – inconsciamente – dai suoi avversari).

Sta di fatto che da lì in poi il consenso della Lega, e in particolare di Salvini, è andato a farsi benedire.

Il futuro dopo le elezioni

La situazione per Matteo Salvini è critica. La batosta che ha preso la Lega è devastante, robe che in confronto Enrico Letta è un raffinato spin doctor. Le richieste di dimissioni quindi si fanno sempre più insistenti, in particolare dall’ala maroniana del partito e dal Nordest.

Le insidie maggiori vengono dal governatore del Veneto Luca Zaia. In primo luogo perché Zaia ha sempre rappresentato il potenziale successore di Salvini. Capace comunicatore e politico in grado di raccogliere un grande seguito anche fuori regione, si è sempre fatto notare come l’alternativa veneta e moderata al segretario, ben vista dai ceti produttivi del Paese.

Leggi anche: Covid, bufera sulla Regione Veneto: Report scoperchia il vaso di Pandora.

Il nome di Zaia è molto insidioso per Salvini, perché ha tutto l’interesse a fare il salto fuori dalla sua zona di comfort: il governatore del Veneto è al suo terzo e ultimo mandato e per un politico di professione come lui – quindi, per quello che sappiamo, senza piano B fuori dalla politica – è cruciale trovare una collocazione prima delle prossime elezioni regionali.

Matteo Salvini però, a differenza di Letta, pare non avere la minima intenzione di dimettersi, l’unica cosa che permetterebbe un vero rinnovamento e un rilancio del partito.

Per la Lega i prossimi mesi saranno cruciali.